約2割の賃貸マンションが“置き配困難物件”に。政府も後押しする再配達を削減する動きの影響は?

近年、深刻化する宅配便の再配達問題。国土交通省が、宅配ボックスや玄関先に荷物を届ける「置き配」を宅配便のサービスとして標準化する検討に入りました。しかし、宅配ボックスの普及が進んでいない賃貸住宅、特に配達員が玄関前まで行けないオートロックのマンションは盗難リスクを抱えることになります。実際にそのような賃貸マンションはどれくらいあるのでしょうか。最新の調査から見ていきます。

荷物の再配達は重要な社会問題

荷物の受取人が不在で、配達員が荷物を持ち帰る「再配達」が、近年増加し問題となっています。

国土交通省の調査では、宅配便の取り扱い個数は直近5年で約9.3億個も増加し、令和5年度には約50億個に達しています。個数が増えていく中で、現場の大きな負担となっているのが再配達です。

国土交通省調べ

再配達率は、在宅率が高まったコロナ禍の2020年は前年の15%台から8.5%まで大きく減少しましたが、行動制限の解除後は11.8%まで上昇していました。しかし、国土交通省の調査によると、令和7年4月の宅配便再配達率は大手6社ベースで約8.4%、大手3社ベースでは約9.5%まで減少しています。

ただし、国が昨年度までに目標としていた再配達率6%には届かなかったことが示されています。この再配達率は年間6万人の配送ドライバーの労働力に相当するといいます。

再配達のトラックから排出されるCO2量は年間約25.4万トンとも言われており、カーボンニュートラルやSDGsなどの観点からも、再配達の増加は現代の重要な社会問題となっています。

政府は2025年度に再配達率を7.5%程度に下げる目標を設定し、その削減に向けて、宅配ボックスや自宅以外での受け取りなど多様な受け取り方法の活用を推進していますが、2025年6月に「国交省が置き配の標準化を検討」というニュースが報道されました。

これは、物流業界各社も交えて開催された「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」の内容を受けたもので、秋までに方向性をまとめる、としています。

現在、物流各社は国交省が定めた「標準運送約款」をもとに荷主との契約条件などを定めています。会社によって違いがあるものの、現状の基本ルールは対面が前提。置き配は受け取り側が希望した際の追加サービスとしているケースがほとんどです。

今後、国交省がルールを改定して、置き配も標準とすることを定めれば、人手不足が深刻化する物流業界にとって大きな負担軽減につながります。対面渡しや再配達には追加料金を設定する案も出ているようです。

「置き配」はマンションでも高ニーズ

コロナ禍からここ数年では、宅配ボックスを使わずに非接触・非対面で宅配の荷物を受け取ることができる「置き配」が一気に普及しました。在宅時の非対面受け取りだけでなく、不在時の受け取り方法としても利用が拡大しています。

宅配ボックスが設置されていても、「宅配ボックスが埋まって使用できない」、「飲料水などの重い荷物を部屋まで運ぶのが大変」など利用面での不満もあり、マンションでも住戸前まで荷物を届けてくれる置き配のニーズが高まっています。

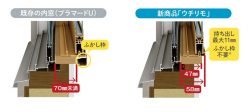

オートロックのマンションでも「置き配」ができるように

従来、オートロックのマンションでは不在時に宅配員が建物内に入れないため、置き配対応ができませんでした。

しかし置き配ニーズの高まりを受け、オートロックのマンションでも置き配を可能にするサービスが次々と提供され、導入するマンションも増えています。

置き配で気になるセキュリティ面については、宅配会社と連携した宅配員に対する顔認証システムや、配達荷物の伝票番号を解除キーとした解錠システムなどで懸念を解消するケースもありますが、依然として課題は残ります。

宅配ボックスが未設置であったり、数が足りなかったりすることも多い賃貸住宅では、対応が難しいと感じる人も多いのではないでしょうか。さらに、オートロックの場合は玄関前まで届けられない可能性もあります。

全国の賃貸マンションの宅配ボックス普及率は33.7%

ちなみに(株)LIFULLの調査によると、2025年6月時点でLIFULL HOME’Sに掲載されていた全国の賃貸マンションにおける宅配ボックスの設置率はわずか33.7%に留まり、言い換えれば約7割が宅配ボックス未設置という状況です。

宅配ボックスがない集合住宅で置き配を希望すると、配達員が建物内に入り、各部屋のドアの前に荷物を届けることになります。しかし、オートロックの場合はどうでしょうか。

一部の配送業者では、デジタルキーを活用して配達時にのみオートロックを開錠できる仕組みを取り入れている場合もあります。Amazonの「Amazon Key」やヤマト運輸の「EAZY」がそれにあたりますが、あらかじめ管理会社やオーナーの承認を得た物件に限られます。

これらのサービスに対応していない場合は、受け取る側は在宅してインターホンに応じてオートロックを開錠するか、不在時は持ち帰り、つまり再配達になってしまいます。

「宅配ボックスなし」「オートロックあり」の割合は?

それでは、オートロックがある賃貸マンションの割合はどれくらいなのでしょうか。(株) LIFULLの調査では47.6%と、約半数の普及率でした。

宅配ボックス設置率は33.7%だったので、単純計算をすると13.9%の賃貸マンションが「オートロックあり・宅配ボックスなし」ということになります。しかし実際にそれぞれの設置を調査したところ、19.5%が該当しました。すべてのケースをまとめると次のようになります。

| 全国の賃貸マンションの宅配ボックス/オートロック設置状況 | |

| 宅配ボックスなし・オートロックなし | 46.8% |

| 宅配ボックスなし・オートロックあり | 19.5% |

| 宅配ボックスあり・オートロックなし | 5.5% |

| 宅配ボックスあり・オートロックあり | 28.2% |

約2割の賃貸マンションが、宅配ボックスがなく配達員が玄関前まで行くことが難しい「置き配の受け取り困難物件」に該当する可能性が高いことがわかりました。

築年別で見る宅配ボックス・オートロックの普及状況

設備の設置率は築年数とも深く関連します。特に宅配ボックスはコロナ禍以降にニーズが高まったこともあり、築10年を超えると設置率が半数程度まで下がります。オートロックと合わせた設置状況は以下の通りでした。

| 全国の賃貸マンションの築年数別宅配ボックス・オートロック設置率 | ||

| 築年 | 宅配ボックス | オートロック |

| 新築 | 89.0% | 93.4% |

| 1~5年 | 92.9% | 96.1% |

| 6~10年 | 72.6% | 90.3% |

| 11~15年 | 51.6% | 81.5% |

| 16~20年 | 50.1% | 66.4% |

| 21~25年 | 41.5% | 58.0% |

| 26~30年 | 19.2% | 40.8% |

| 30年超 | 10.0% | 19.0% |

置き配への対応は築11~25年程度の物件で多く必要に

次に、全体では19.5%だった「宅配ボックスなし・オートロックあり」の割合を築年数別に調査すると次の結果となりました。

| 築年数別「宅配ボックスなし・オートロックあり」の物件割合 | |

| 築年 | 宅配ボックス |

| 新築 | 6.6% |

| 1~5年 | 5.5% |

| 6~10年 | 20.2% |

| 11~15年 | 31.9% |

| 16~20年 | 22.9% |

| 21~25年 | 26.5% |

| 26~30年 | 27.5% |

| 30年超 | 14.6% |

「宅配ボックスなし・オートロックあり」の割合は築6年以上から2割を超え、築30年までの物件の2~3割が該当します。

宅配ボックスもオートロックも築年数が若いほど設置率が高いのは同じですが、オートロックの方が早く普及が始まりました。宅配ボックスとオートロックの普及時期のズレが大きい築11~15年では、最も置き配への配慮が必要な物件が多くなることがわかりました。

まとめ

もしお持ちの物件が「宅配ボックスなし・オートロックあり」に該当する場合、賃貸オーナーとして入居者のためにできる対策としては、「宅配ボックスの設置」や「配送会社ごとのデジタルキーを利用した置き配サービスとの提携」が考えられます。

後者は対応可能な配送会社やサービスが限られるため、すべての宅配には対応できませんが、宅配ボックスの設置は、国土交通省や自治体による支援制度(助成金)を活用することで、出費を抑えつつ導入できる可能性もあります。

部屋探しの際、今後は宅配ボックスや置き配の可否がより重視されるようになると考えられ、宅配ボックスは効果的な空室対策にもなりますので、設置を検討してみてはいかがでしょうか。

今後も再配達削減にもつながることから、置き配に対応したマンションが増えていくことが予想されます。これからの動向に注目です。