空き家を“資産”に変えるには?空き家所有者の4割が悩む“住宅の劣化”。賃貸・売却の課題と可能性を探る

年を追うごとに、その棟数を増していく「空き家」。特に郊外や築古の物件は売却や再活用も困難とあって、相続によって取得したオーナーにとっても悩みの種であり、地域社会にとっても防犯・防災の面において脅威になりつつあります。そんな中、令和7年8月に国土交通省は「令和6年空き家所有者実態調査結果」を公表。空き家が発生する要因と現状、さらに活用方法を、そこから得られたデータを読み解き、探っていきます。

「事故物件」と誤解される空き家の実態

図表引用元:「令和6年空き家所有者実態調査結果|国土交通省」25pより

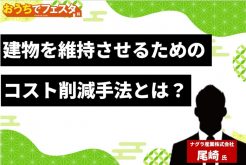

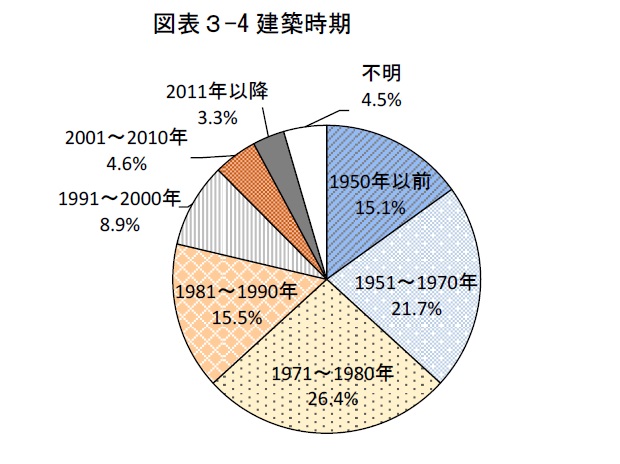

空き家と言うと、多くは「築古の住まい」とか「相続した住まい」をイメージされることと思います。実際その通りで、空き家の63.2%は築45年以上を経過しており、さらに取得経緯の57.9%は相続によるものです。

さらに、相続した空き家の58.3%は、被相続人の死亡を契機としています。

図表引用元:「令和6年空き家所有者実態調査結果|国土交通省」29pより

そのことが「人が亡くなった住宅は事故物件になる。だから告知義務が発生するため、売却や賃貸も困難」といった誤解を生じさせているのでしょう。

しかしこれは誤り。原則として自然死や住宅内での不慮の事故による死亡に告知義務の対象ではありません。誤った認識により賃貸への転用や売却に踏み込めず放置に至っているならば、認識を改める必要があります。

空き家の9割が一戸建て?地方に集中する理由を探る

空き家に「売れない」「貸せない」という誤解がついて回るのは、築古物件であることや被相続人の死による相続だったことだけが原因なのでしょうか。次は空き家の立地や物件の種類について見ていきます。

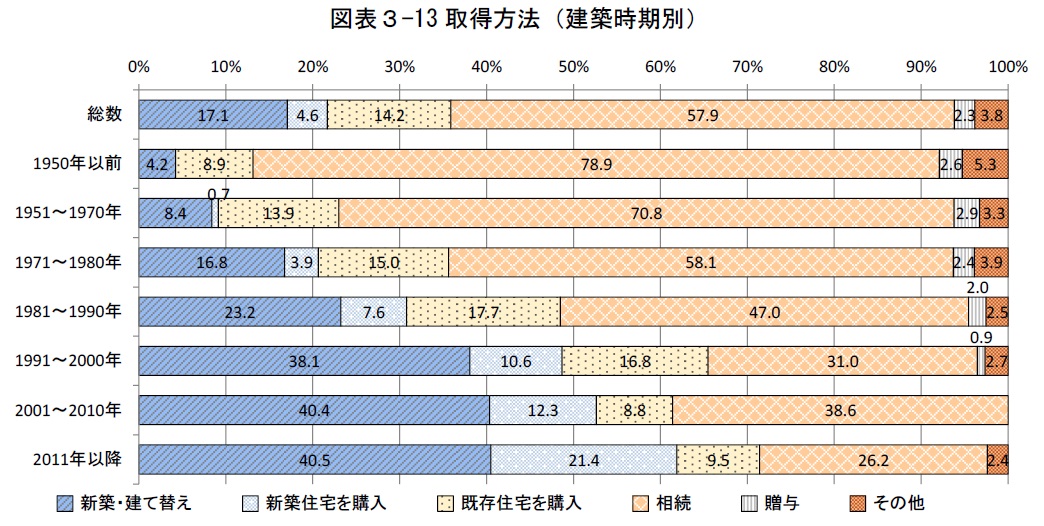

図表引用元:「令和6年空き家所有者実態調査結果|国土交通省」25pより

実は空き家の62.4%は、利便性の高い大都市から外れたエリアにあり、さらに空き家の約9割にあたる89.7%は「一戸建て」です。人口減少と高齢化が深刻な地方では、当然ながら住まいの需要は少なくなります。

また、相続した家が一戸建ての場合、維持管理や解体に手間や高額な費用がかかるため、どうしても手をつけられず放置されがちになってしまいます。これらの要因で売却はおろか、貸し出しも困難になり、結果として地方の一戸建ては空き家のまま取り残され、地域の防犯・防災面に悪影響を及ぼすようになってしまうと考えられます。

「年収500万円以下・50歳以上」が空き家の要因?

さらには相続人の状況にも、空き家の発生要因があります。

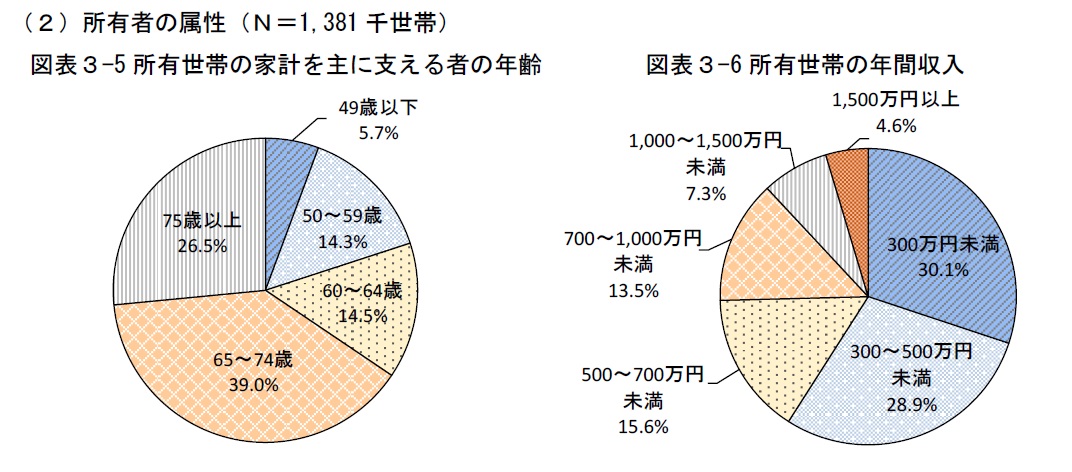

所有者の年齢を見てみると、全体の94.3%を「50歳以上」を占めるとともに、年収は「500万円未満」が全体の59%を占めています。

図表引用元:「令和6年空き家所有者実態調査結果|国土交通省」25pより

この事実から、適切な維持管理に必要な時間や、リフォームにかけるコストを捻出できないという相続人の現実が透けて見えます。

こうした相続人の属性と空き家が増加する傾向が、今後の空き家対策のヒントになります。高齢化に加え、低所得者の割合が高くなっている昨今、リフォーム費用の支援や再活用に対する補助の仕組みはもちろん、需要が減少している地方においては、解体・除去、跡地活用を促進することが必要な対策となるはずです。

相続前の事前対策が空き家にしないためのカギになる

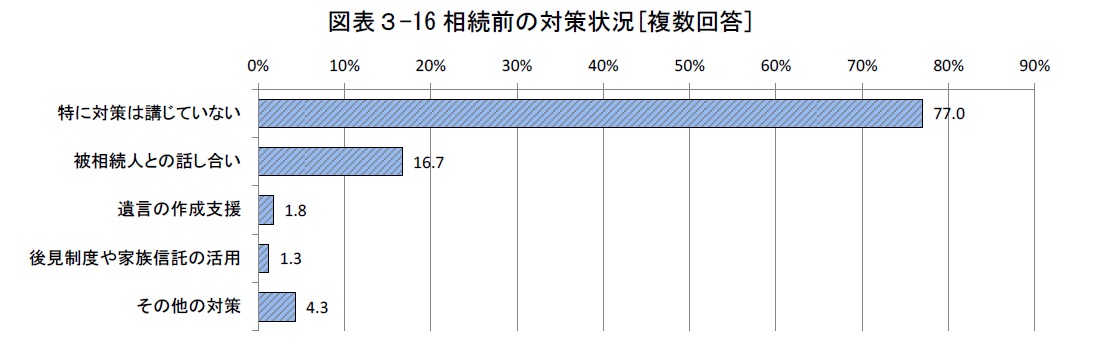

不動産を相続することがあらかじめわかっているとき、それを活用するための事前準備は欠かせません。

しかしながら、被相続人が存命中の、遺産についての相談事は心理的に抵抗があるという方は少なくないため、実際に空き家を相続する人の77.0%は、相続前に対策や相談をしていなかったと回答しています。

図表引用元:「令和6年空き家所有者実態調査結果|国土交通省」30pより

この事前対策をしていなかったことが、空き家増加の一因となっていることは容易に想像がつきます。人の暮らしがなくなった住まいは老朽化が急速に進行するため、こまめな清掃や風通しといった、日常的かつ適切なメンテナンスが必要です。しかし再活用の道筋が決まっていない空き家の場合、そうした適切な維持管理が負担に感じ始めます。

その結果、腐朽や破損といった老朽化が進めば、防犯・防災の面に悪影響を及ぼすものとして、自治体から「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されれば、固定資産税が最大で6倍に増えてしまったり、解体命令が出されてしまったりするなどの甚大なペナルティを受けることにもなりかねません。

空き家の活用を阻む最大の壁「住宅の傷み」への処方箋

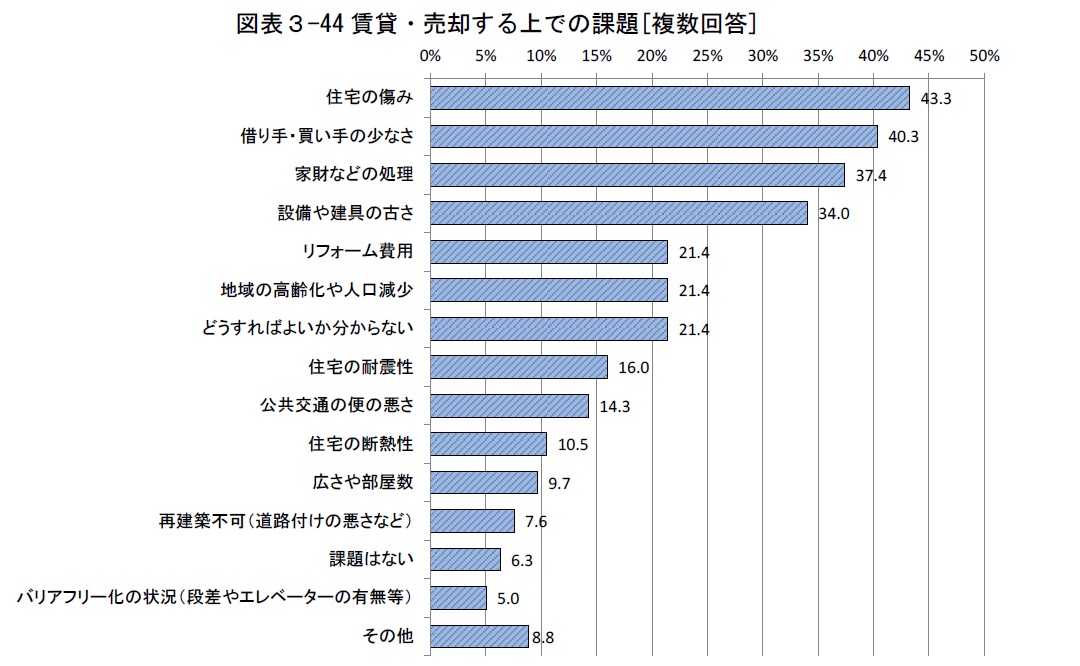

前述の通り、適切な手入れを怠った空き家は急速に老朽化が進みます。調査データにおいても、活用目的が決まっていない空き家ほど構造上の瑕疵が発生している割合が高くなっており、また管理頻度が低いほど建物の腐朽・破損が進行していることを裏付けています。

そうなると、いざ売却や賃貸に出そうと考えたときに、そのリフォーム費用などに高額なコストがかかってしまいます。実際、そうした空き家を売却したり賃貸したりする場合の課題として、43.3%の所有者が「住宅の傷み」と回答しているのです。

図表引用元:「令和6年空き家所有者実態調査結果|国土交通省」46pより

この課題について国土交通省は不動産業者に対し、総合的な調整や助言に加え、除草・通風・通水・清掃、家財の片付け、郵便物の保管や転送、定期的な点検業務などを行う「空き家管理サービス」のコンサルティング業務を推進しています。

しかし、現段階では認知度の低さもあり、この制度が十分に活用されているとは言えません。今後は報酬金額の目安を示すとともに、周知徹底を図る必要があります。

それに加え、管理費用を無駄なものと捉えている空き家所有者が多いことは調査データで明らかになっています。不動産業者に対してだけでなく、空き家所有者へ「修繕費>管理費」という事実を含めて、認知度の向上を図っていくことが重要になります。

“地方にある”が武器になる?空き家×二拠点居住の可能性

空き家を減少させる可能性のひとつとして、国土交通省も推進している「二拠点居住(デュアルライフ)」への活用があげられます。平日は都心で働きつつ、週末やまとまった休暇は地方で趣味に興じるライフスタイルは、コロナ禍をきっかけとした働き方の多様化などにより人気を集めるようになりました。

多くの場合、都心部に暮らす人への提案である「二拠点居住(デュアルライフ)」にとって、本来は多くの空き家の欠点となる「地方にある」ことが有利に働きます。菜園やガーデニング、スローライフに興味をもつ都心居住者も多いことや、各自治体にリフォームや家財処分への補助金や支援制度もあるので、空き家の所有者にとってひとつの選択肢になるでしょう。

まとめ

空き家の増加は社会的にも大きな問題となっており、行政や不動産業界が協力して、その抑制と適切な管理に取り組んでいかなければなりません。

都心部をはじめとする物件価格の上昇が市場全体を牽引し取引を活性化させているものの、地方、特に老朽化した空き家は、売却するにも賃貸へ転用するにも、少子高齢化や所有者の低所得化などの影響を受けて需要自体が乏しく、活用化の道筋が閉ざされる場合も少なくありません。

しかしながら、たとえ空き家が“負動産”となる状況であっても、所有者には管理責任が発生します。早期であれば「相続放棄」という選択肢もありますし、申請期限が過ぎた場合でも「相続土地国庫帰属制度」の利用することも検討できます。

また、地方であっても、「二拠点居住」などの適切な提案によって需要が生まれる可能性もあります。不動産業者は「空き家管理サービス」などの制度を活用することで、空き家の増加防止と同時に、新たな収益機会を得ることもできます。

空き家を所有することになったら、活用の目途が立っていないからと放置することなく、しかるべき専門家への相談を含めた事前対策を立てておくなど、能動的な対応が重要となります。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年10月27日時点のものです。

取材・文/御坂 真琴

ライタープロフィール

御坂 真琴(みさか・まこと)

情報誌制作会社に25年勤務。新築、土地活用、リフォームなど、住宅分野に関わるプリプレス工程の制作進行から誌面制作のディレクター・ライターを経てフリーランスに。ハウスメーカーから地場の工務店、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、販売促進ツールなどの制作を手がける。