「子どものひとり暮らし、保護者の9割が不安」その理由と賃貸オーナーにできること

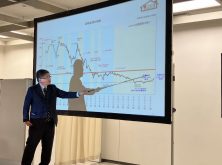

進学や就職を機に始まる新生活。期待に胸を膨らませる子どもとは裏腹に、保護者の9割が「不安」を感じていることが株式会社CHINTAIによる調査によって判明しました。その不安の正体とは?そして、賃貸オーナーができる“安心の提供”とは?保護者400人へのアンケートから、賃貸経営に活かせるヒントを読み解きます。

9割の保護者が不安!子どもの部屋探しに潜む“見えない心配”

子どもがひとり暮らしを始める際の「部屋探し」に関して、なんらかの不安を抱いていると回答した保護者は全体の「91%」にものぼる結果に。一方「不安はない」とした保護者は、わずか「9%」にとどまりました。

不安の正体は“安心感の欠如”?保護者が気にする7つのポイント

約9割の保護者が感じている不安、その内容についても見ていきましょう。

| Q.子どものお部屋探しで、どのような点に不安を感じましたか?【複数回答】 | |

| 緊急時に頼れそうな人がいるか | 39.5% |

| 同じ物件に住む人の雰囲気・年齢層 | 37.5% |

| 治安 | 33.0% |

| 物件のセキュリティ | 31.3% |

| 同じ街に住む人の雰囲気・年齢層 | 24.0% |

| 学校までのアクセス・満員電車など | 23.5% |

| 物件の築年数・構造・耐震性 | 21.8% |

| 日当たりや風通し | 20.0% |

| 不安はない | 10.5% |

| その他 | 0.8% |

最多となったのは「緊急時に頼れそうな人がいるか」(39.5%)。次いで「同じ物件に住む人の雰囲気・年齢層」(37.5%)が挙げられるなど、大家さんの存在や物件自体に伴う安心感への関心の高さが伺える結果となりました。

また、「治安」(33.0%)、「物件のセキュリティ」(31.3%)、「同じ街に住む人の雰囲気・年齢層」(24.0%)といった住環境や生活地域の安全面に対しても多くの不安が挙げられています。

さらに「学校までのアクセス・満員電車など」(23.5%)、「日当りや風通し」(20.0%)といった、おそらく保護者自信が体験してきたような懸念点や子どもの健康面などについても、多くの保護者が不安に感じていることが明らかになりました。

一人暮らしスタート後も続く親の心配…健康・生活・人間関係

子どもが実際に暮らし始めた後にも保護者の不安のタネは尽きないようです。トップに挙げられたのは「体調管理」で、その割合は59.8%。約6割の保護者はまずは子どもの健康面に不安を感じているとの結果です。

| Q.子どもが引越しをした後の生活面でどのような点に不安を感じましたか?【複数回答】 | |

| 体調管理 | 59.8% |

| 生活習慣の乱れ | 51.8% |

| 生活費の管理 | 38.0% |

| 家事 | 34.8% |

| アルバイト | 31.5% |

| 周囲の環境の変化 | 22.5% |

| 就職活動 | 11.8% |

| 親子間での定期的な連絡 | 11.5% |

| 不安はない | 8.3% |

| その他 | 0.5% |

次いで「生活習慣の乱れ」(50.8%)や「生活費の管理」(38.0%)など、自己管理や経済面に対して「目」が届かなくなった子どもへの不安感、裏を返せば“自立に対する期待感”が伺えます。

さらには「人間関係」(37.3%)や「家事」(34.8%)、「アルバイト」(31.5%)、「周囲の環境の変化」(22.5%)など、新しい生活や環境への対応への不安も挙げられました。

情報収集は保護者中心に実施。その多くは子どもも参加

子どもの部屋探しにおける情報収集では「保護者中心」が 77.0%となり、保護者が主導的に動くケースが圧倒的に多いことが明らかになりました。

一方で、「子ども中心」との回答は 23.0%にとどまる結果に。金銭的な援助をする側であり、ひとり暮らしや賃貸住宅の知識や経験も豊富な保護者が主導権を握っていることがわかります。では、子どもはすべて保護者にまかせているのでしょうか?

子どもの情報収集への参加状況について尋ねたところ、「参加した」と答えた割合は8割以上(80.8%)という結果に。保護者が主導権を握りつつも、居住者である子ども自身も情報収集には関与していることがわかりました。一方で、「参加していない」と答えた割合は少数派の2割弱(19.2%)にとどまっています。

家賃は親、間取りは子ども?部屋探しの“主導権”の実態

部屋探しの主導権はスポンサーである保護者が握りつつも、子ども自身も情報収集に参加しているケースが圧倒的に多いことがわかりました。では、保護者と子どもそれぞれの意見は引越し条件においてどのように反映されていったのでしょうか。

| Q.引越し条件の中で、保護者と子どもどちらの意見が優先されましたか? | ||

| 条件 | 保護者 | 子ども |

| 家賃 | 89.0% | 11.0% |

| エリア | 37.5% | 62.5% |

| 間取りや広さ | 30.5% | 69.5% |

| 設備条件 | 39.3% | 60.8% |

| 契約の最終判断 | 61.5% | 38.5% |

保護者と子ども、どちらの意見が優先されたかについては、「家賃」と「契約の最終判断」といった金銭面に関してはスポンサーである保護者の意見が優先されることがわかりました。特に「家賃」に関しては、保護者が89.0%と圧倒的に多い結果となっています。

その一方、「エリア」(62.5%)、「間取りや広さ」(69.5%)、「設備条件」(60.8%)については、比較的子どもの意見が優先される割合が多い結果に。生活に直接影響する要素においては、保護者と子ども双方の意見を取り入れつつも、どちらかといえば子どもの希望が重視される傾向が見られました。

保護者と子ども、協力して探した住まいは満足度が高い?

最後に、部屋探しにおいて「子どもが情報収集に参加したか、しなかったか」で、入居後の満足度に差があったかどうかを見てみましょう。

| Q.入居後のお部屋について子どもは不満をもっているか | ||

| 参加状況 | 不満がある | 不満はない |

| 子どもが情報収集に参加した | 89.0% | 11.0% |

| 子どもが情報収集に参加していない | 37.5% | 62.5% |

入居後の部屋に対する不満の調査では、子どもが情報収集に参加した場合、54.0%にとどまりましたが、参加していない場合では66.0%に上昇する結果となりました。

また、不満がないと回答した割合は、子どもが情報収集に参加した家庭で46.0%、参加していない家庭では 34.0%と、保護者と子どもが協力して情報収集することが入居後の不満軽減につながると言えそうです。

保護者の不安を安心に変える!賃貸オーナーができる工夫

多くの子どもにとってはじめてとなるひとり暮らし。多くの保護者が不安を感じるのは当然です。賃貸物件のオーナーとして、保護者の不安を可能なかぎり払拭してあげることが、契約数を伸ばすうえでも有効な戦略となります。

例えば、保護者の不安で最多となった「緊急時に頼れそうな人がいるか」(39.5%)の場合、大家として近所に暮らす、常駐や巡回を問わず管理人を配置するなどの配慮が必要となるかもしれません。

「同じ物件に住む人の雰囲気・年齢層」(37.5%)に関しても、例えば女子大生の利用が想定されるエリアの物件の場合は思い切って「女性専用」の物件にしたり、「治安」(33.0%)、「物件のセキュリティ」(31.3%)への不安に対しては、最新のセキュリティ設備を導入してアピールしたりするなどの方法も有効です。

部屋探しの現場では、可能な限り保護者と子どもの両方の意見を聞きつつ、金銭面では保護者の条件内で提案し、エリアや間取り、設備の面では子どもの意見も汲み取るといった、手間を惜しまない仲介会社を選ぶことも入居後の不満やトラブルの軽減につながります。

難しいケースもあるかと思いますが、オーナーとして必要なときに保護者とコミュニケーションを取れる環境が整っていることが、保護者の安心感を得る一番の方法なのかもしれません。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年10月15日時点のものです。

取材・文/御坂 真琴

ライタープロフィール

御坂 真琴(みさか・まこと)

情報誌制作会社に25年勤務。新築、土地活用、リフォームなど、住宅分野に関わるプリプレス工程の制作進行から誌面制作のディレクター・ライターを経てフリーランスに。ハウスメーカーから地場の工務店、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、販売促進ツールなどの制作を手がける。