約5人に1人が『相続したくない』と回答。実は売却できる「共有持ち分付き不動産」のトラブル例&対処法

「不動産」の相続は分割しづらく、相続するのに税金が掛かってしまうこともあって、最近では「相続しない/したくない」という人も増加傾向にあるようです。さらに、相続するにしても一人ではなく、兄弟姉妹で「共有」するケースもあり、意見の対立など、一筋縄ではいかないケースも多々あります。今回は「共有持ち分付き住宅」の実情や、売却する際のトラブルなどについて見ていきましょう。

約5人に1人が「相続しない/したくない」

図表引用元:「共有持ち分」に関する訳あり不動産実態調査|株式会社ネクスウィル(『株式会社モニタス調べ』)

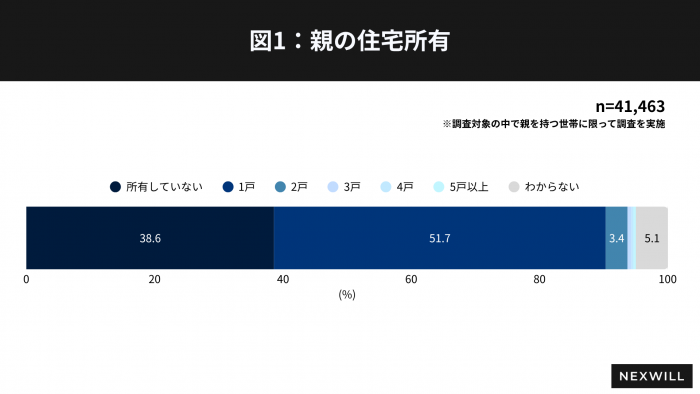

(株)モニタスが実施したアンケートによると、親を持つ世帯の56.3%、別居している世帯では64.1%で「親の住宅」を所有していることが明らかになりました。

図表引用元:「共有持ち分」に関する訳あり不動産実態調査|株式会社ネクスウィル(『株式会社モニタス調べ』)

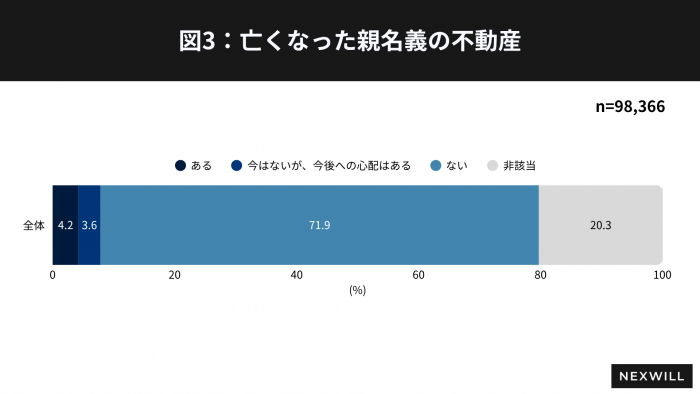

またすでに親が亡くなっている場合で、「親の名義のままの不動産」があるかとの質問に、4.2%が「ある」と回答。さらに「今はないが、今後の心配はある」との回答も3.6%ありました。

2024年4月から不動産の相続登記(名義変更)が義務化されたことで、正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合には過料の対象になってしまいます。

加えて2025年11月には、約170棟が焼損する大規模火災が大分県で発生しましたが、そのうちの約70棟は空き家だったという事実からも、相続した不動産(特に築古の木造建築)をそのまま放置し続けることは、今後より深刻な社会課題となる可能性が高いと言えます。

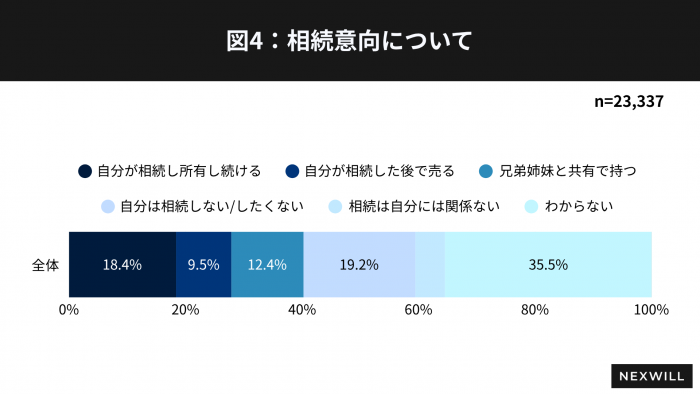

こうした背景から、「自分は相続しない/相続したくない」という意向をもつ人が増えており、前述のアンケートにおいても、「自分が相続し所有し続ける(18.4%)」、「自分が相続した後で売る(9.5%)」に対し、19.2%を占めるなど、約5人に1人が相続を望んでいない実態が明らかになりました。

図表引用元:「共有持ち分」に関する訳あり不動産実態調査|株式会社ネクスウィル(『株式会社モニタス調べ』)

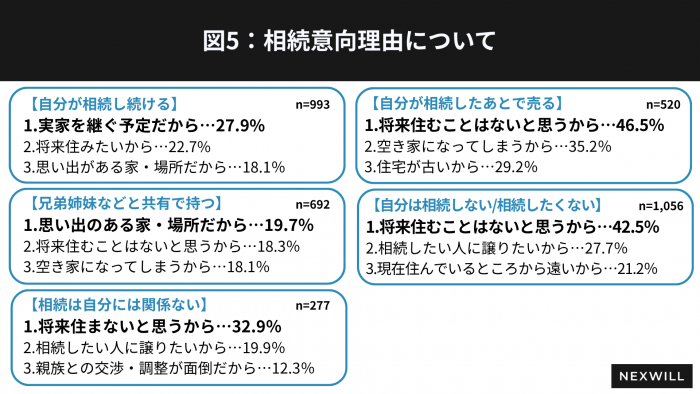

その理由としては、「将来住むことはないから」、「譲りたい相手がいる」、「現在住んでいる場所から遠い」といったものが上位に占めており、“距離”や“管理負担”といった物理的・心理的ハードルが相続放棄の主な要因となっていることがうかがえます。

親の住宅を「兄弟姉妹で共有する」は12.4%

その一方で、「兄弟姉妹で共有する予定」との回答は12.4%ありました。複数人が1つの不動産を持ち分割合で共有している状態を「共有持ち分不動産」といい、年々増加の傾向にあるようです。

こうした物件が発生する理由としては、「思い出のある家・場所だから(19.7%)」、「将来住むことはないと思うから(18.3%)」、「空き家になってしまうから(18.1%)」といったことがあげられています。

しかしながら、共有状態が解消されないまま年月が経過してしまうと、相続が繰り返されるたびに共有者の人数が増え、さらに複雑化するという悪循環が起こる可能性も否定できません。

共有持ち分は売却できる?認知率わずか16.5%

こうした複数人で共有する物件ですが、実は自分の持ち分に関して言えば、他の共有者の合意を得ることなく単独で売却することも可能です。

図表引用元:「共有持ち分」に関する訳あり不動産実態調査|株式会社ネクスウィル(『株式会社モニタス調べ』)

しかし先述のアンケートでは、このことを認識している人の割合は全体の16.5%(すでに共有持ち分を得ている人でも30.5%)にとどまるなど、制度理解の浸透には依然として課題が残る結果となっています。

分割しにくい財産でもあり、家族の思い出の象徴とも言うべき「実家」ならではの相続の形ですが、売買する際には様々なトラブルが起こる可能性を内包しています。

共有持ち分売却トラブル①「共有者が不明」

ここからは共有持ち分の売買時に起こりがちなトラブルとその対策を見ていきます。はじめに自分以外の共有者が不明なケース。これは何世代かの相続を経て複雑化した場合に起こりがちです。

共有名義の相続が何代かにわたって行われると、それぞれの共有持ち分がさらに複数人の相続人で共有されるといったように権利が細分化し、複雑になります。共有者が複雑になった状態で不動産全体の売却を検討しても、共有者が分からない、行方不明などで売却できなくなるおそれがあるので注意しましょう。

共有者が分からない場合は、まずは司法書士に依頼し、名義人の氏名や持ち分、現在の利用状況などを明確にしてもらうことが必要です。そのうえで、不在者財産管理制度や所在等不明共有者の持ち分取得・譲渡制度などの法的手続きを状況に応じて講じるなど、権利の単純化や売却を図ると良いでしょう。

権利が複雑になっている状態を放置していると、問題はさらに深刻化していきます。また、権利が複雑になるほど売却も難しくなるものです。共有者が分からないといった場合は、問題解決を先送りにせず、早い段階で対処するよう心がけるべきです。

共有持ち分売却トラブル②「価格で揉める」

次に、他の共有者に自分の持ち分を売却、もしくは他の共有者の持ち分を購入したい場合です。安く買いたい側と高く売りたい側とでは、当然ながら利益は相反します。特に共有持分は売却相場の判断が難しいことも、価格で揉める要因でしょう。

一方、親しい間柄では「安く譲りたい」と相場よりも極端に安値を付けるケースも考えられます。この場合、みなし贈与として、贈与税が課税される恐れもあります。

売却価格でのトラブルを避けるには、事前に不動産会社や不動産鑑定を利用して共有持分の正確な価格を把握することが大切です。

また、共有者と個人間で売買するのではなく、不動産会社を通すことで適切な取引とみなされやすくなるだけでなく、契約書作成などもサポートしてもらえるため、トラブルを防ぐことができます。

共有持ち分売却トラブル③「買主・第三者」

共有持分の売却後、購入者側と他の共有者との間で、利用方法や立ち退きなどを巡ってトラブルになり、売却者側がその渦中に巻き込まれるケースも考えられます。

例えば、すでに住んでいる共有者が新たな共有者から家賃を請求される、まったく知らない第三者が敷地に出入りするといったトラブルです。

あくまで売却後の購入者と共有者間のトラブルであっても、元の共有者である自分が巻き込まれて、他の共有者との関係が悪化するおそれはあるので、十分な注意が必要です。

売却後のトラブルに巻き込まれないためには、事前に購入者に現状の共有者の使用状況を伝えておくことが大切です。もちろん、共有者に対しても売却について説明しておくことは言うまでもありません。

共有持ち分売却トラブル④「会社選び失敗」

共有持分の売却先としては、不動産会社も選択肢に入ります。しかし、この会社選びに失敗すると、売却後に他の共有者が強引に買い取りを持ちかけられるなどのトラブルに発展するケースもあります。

不動産業者選びに失敗しないためには、査定時に複数業者の見積もりを比較し、信頼できる業者を見極めることが重要です。さらに価格だけでなく、実績や評判、担当者の人柄など複数の項目で比較することも大切です。

相続放棄と共有不動産、早期対応がカギ

親の不動産を相続するにあたり、様々な課題が顕在化しています。親の住宅を所有している世帯は半数を超え、すでに親が亡くなっている場合でも、名義が“親のまま”残っている不動産がある人は4.2%、今後その心配がある人も3.6%おり、義務化された相続登記の遅れが、一定数存在している実態が明らかになりました。

また、大分県の大規模火災では焼損170棟のうち約70棟が空き家であり、老朽化した不動産を相続後に放置する危険性も浮き彫りになりました。こうした背景から「相続したくない」と答えた人は19.2%(約5人に1人)に達するなど、将来の社会における問題も無視できないものとなりつつあります。

その一方で、「兄弟姉妹で共有する」ケースも12.4%あり、その結果として生じる「共有持ち分不動産」の増加も課題と言えそうです。共有状態が長期にわたって続くと、相続のたびに権利関係が複雑化し、売却時には共有者不明、価格交渉の対立、第三者介在によるトラブル発生などのリスクが生じることも。これらの事態を防ぐには、早期に専門家へ相談し、権利関係の整理や適切な売却方法を検討することが重要です。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年11月26日時点のものです。

取材・文/御坂 真琴

ライタープロフィール

御坂 真琴(みさか・まこと)

情報誌制作会社に25年勤務。新築、土地活用、リフォームなど、住宅分野に関わるプリプレス工程の制作進行から誌面制作のディレクター・ライターを経てフリーランスに。ハウスメーカーから地場の工務店、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、販売促進ツールなどの制作を手がける。