2050年に単独世帯の割合が44.3%へ。今後の賃貸経営にも影響を与える「世帯数」の変化を読む

国立社会保障・人口問題研究所が2024(令和6)年にリリースした「日本の世帯数の将来推計」によると、世帯数は2030年をピークに減少に転じるものの、単独世帯数は2050年に44.3%まで増加すると予測。賃貸経営は新たな課題と機会に直面しています。今後のニーズの変化を考察してみましょう。

2030年が世帯数のピーク。平均世帯人員は2人未満に

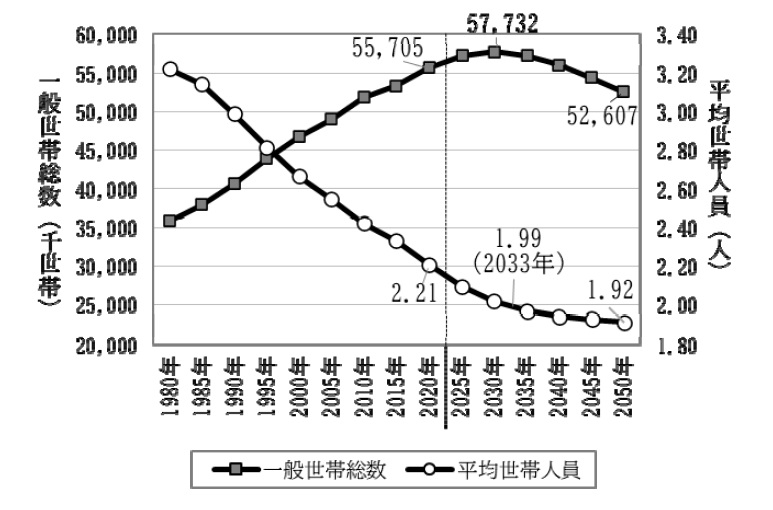

「日本の世帯数の将来推計」によると、2020年の世帯数は5,570万世帯。2030年の5,773万世帯をピークに緩やかな減少に転じ、2050年には5,261万世帯に至ると予測しています。

引用元:日本の世帯数の将来推計(全国推計)|国立社会保障・人口問題研究所

日本の人口自体は2008年をピークに減少を続けている一方、世帯数のピークが人口のピークより20年以上遅くなるのは、「世帯の単独化」が進むことで平均世帯人員が減少を続けている現状がその理由と言えるでしょう。

今回の推計によると、平均世帯人員は2020年の2.21人から2050年には1.92人(2050年)へと減少。ついに2人を割り込む時代が到来するとしています。

単独世帯が急増。2050年には44.3%に

世帯構成の内容はどのような変化を迎えるのでしょうか。大きなポイントは「単独世帯の増加」と「夫婦と子の世帯の減少」の2つ。

まず単独世帯ですが、2,115万世帯(2020年)から2,453万世帯(2036年)まで増加し、その後は緩やかに減少へ転じ、2050年には2,330万世帯となる見通しです。さらに単独世帯が占める割合ですが、38.0%(2020年)から44.3%(2050年)に上昇します。つまり世帯の約半分が単独世帯となる時代が到来するわけです。

反対に夫婦と子の世帯は、2020年から2050年にかけて271万世帯が減少。その割合も25.2%(2020年)から21.5%(2050年)まで下降しています。これは単独世帯の半分以下の数値です。さらに夫婦のみやひとり親と子の世帯もそれぞれ減少していきます。

高齢者世帯は2045年がピークに。75歳以上は再び増加へ

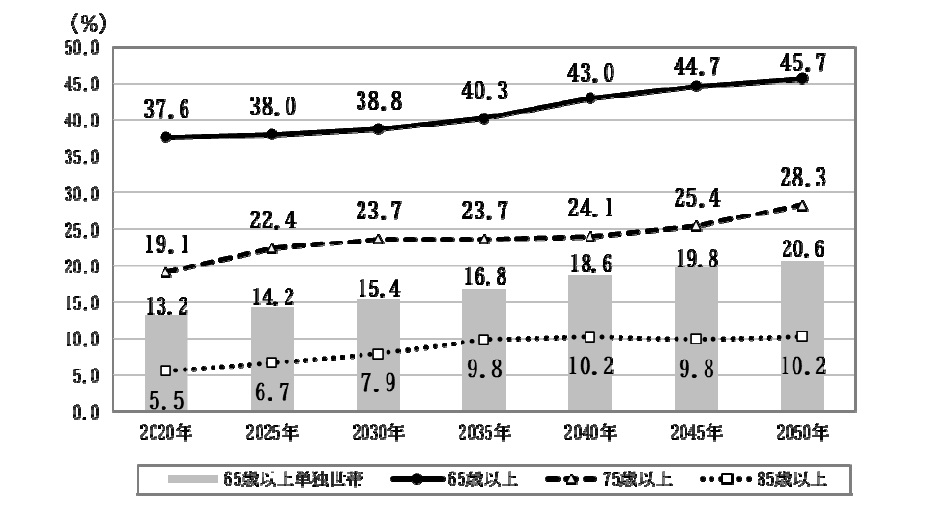

世帯主が65歳以上の「高齢者世帯」も単独世帯と足並みを合わせるように、2020年の2,097万世帯から2045年の2,431万世帯をピークに、2050年には2,404万世帯まで増加。その割合も37.6%(2020年)から45.7%(2050年)へと上昇します。

引用元:日本の世帯数の将来推計(全国推計)|国立社会保障・人口問題研究所

加えて75歳以上の高齢者世帯は2030年まで増加した後、いったん減少。その後再び増加し始め2050 年には2020年よりも425万世帯多い1,491万世帯まで増加するとのことです。

2050年の男性高齢単独世帯の6割は未婚

次に65歳以上の高齢者世帯を「家族のかたち別」に見てみましょう。2020年から2050年にかけて最も増加率が高いのは単独世帯(+346万世帯、+47%)で、ひとり親と子の世帯(22万世帯増、12%アップ)、夫婦と子の世帯(4万世帯増、1%アップ)が後に続き、夫婦のみ世帯(39万世帯減、6%ダウン)、その他の世帯(27万世帯減、14%ダウン)は減少すると予測されています。

ここに未婚率の上昇というデータを加えてみます。2020年から50年の間に、高齢単独世帯に占める未婚者の割合は、男性は33.7%→59.7%、女性は11.9%→30.2%と、男女ともに上昇しますが、男性はその6割以上が生涯未婚のまま高齢者となる計算です。

さらに核家族化が進んだことにより、親族と同居する世帯が減少しました。これらを背景に、今後も高齢者の単独世帯は上昇カーブを描き、その中でも特に男性高齢者の単独世帯は急増すると見込まれています。

世帯数の増減や変化は今後の賃貸経営にどんな影響を与えるのか

このように今後の世帯のあり方は、「全世帯の4割以上が単独世帯」「そのうち4割以上が高齢者世帯」「その中でも高齢男性者の単独世帯が急増」という大きな変化に直面するという見方が強まりました。

この未来予測を賃貸経営という観点から見ると、2つの側面が浮かび上がってきます。1つは課題面。従来のファミリー層を対象とした広めの物件は需要が縮小し、空室リスクが高まることが予想されます。住戸を分割するリフォーム、さらにはシェアハウス化などを検討し始める時期に差しかかっているのかもしれません。

そして2つ目は新規の商機に備えること。急増する単身世帯や高齢者向けの物件の確保、さらに設備や制度を取り入れた賃貸住宅の検討を本格的に始めるべきかもしれません。例えば、単身者向けのワンルームやコンパクト物件がそれにあたります。

ただし、例えば東京都豊島区では狭小住戸集合住宅税(通称:ワンルームマンション税)として、専有面積30㎡未満の住戸を9戸以上有するアパートなどの建築に対し、1戸あたり50万円がオーナーに課税されます(2025年現在)。人口流動性が高く出生率の低い都区部の自治体を中心に、集合住宅に一定の広さが求められる動きは今後も広がると予想されます。建築を予定している地域の条例や税制については、しっかりと確認しておきましょう。

高齢者に対しては、安否確認やICT活用、福祉サービスへの接続機能「居住サポート住宅」の活用が対策として考えられます。「住宅セーフティネット法」に基づいた「貸主側の不安を軽減する仕組み」と「借主側の入居・生活支援の拡充」は、今後の賃貸経営において、今のうちにしっかりとその内容を理解しておきたいところです。

賃貸オーナーにとっては、物件の差別化と付加価値の創出が不可欠。さらに地域特性をふまえた柔軟な戦略こそが世帯数減少・高齢者世帯増加の時代における持続的経営のカギとなりそうです。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年9月16日時点のものです。

取材・文/御坂 真琴

ライタープロフィール

御坂 真琴(みさか・まこと)

情報誌制作会社に25年勤務。新築、土地活用、リフォームなど、住宅分野に関わるプリプレス工程の制作進行から誌面制作のディレクター・ライターを経てフリーランスに。ハウスメーカーから地場の工務店、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、販売促進ツールなどの制作を手がける。