【最新】環境の変化で転換。不動産市況の現状と2026年の展望|アナリスト・幸田昌則の不動産市況

- 市況・マーケット

2025年10月に高市新政権が発足したものの、トランプ関税やインフレの影響で日本経済の先行きは不透明に。住宅・不動産市場では地価や建築費の高騰で新規供給が減少する一方、高齢化に伴う住み替えや相続関連の取引は活況を呈しています。不動産市況の現状と2026年の展望を不動産市況アナリスト・幸田氏が解説します。

福岡県出身。三大都市圏の住宅情報誌の創刊責任者を歴任。1989年11月に発表した「関西圏から不動産価格が大幅に下落する」は、バブル崩壊前の業界に波紋を呼び、予測の正確さを実証した。著書は「不動産バブル 静かな崩壊」(日本経済新聞出版)など多数。「不動産バブル 静かな崩壊」(日本経済新聞出版)が好評発売中。

住宅需要は新築から中古へシフト

建築費の高騰が続き、新築マンションや建売住宅の販売価格が上昇、東京圏では一般庶民の手が届かなくなっている。そのため新築住宅の購入を断念して中古住宅を求める動きが活発化しているが、中古マンションも高騰し、東京23区では70㎡換算の売り出し価格が1億円を超えている。

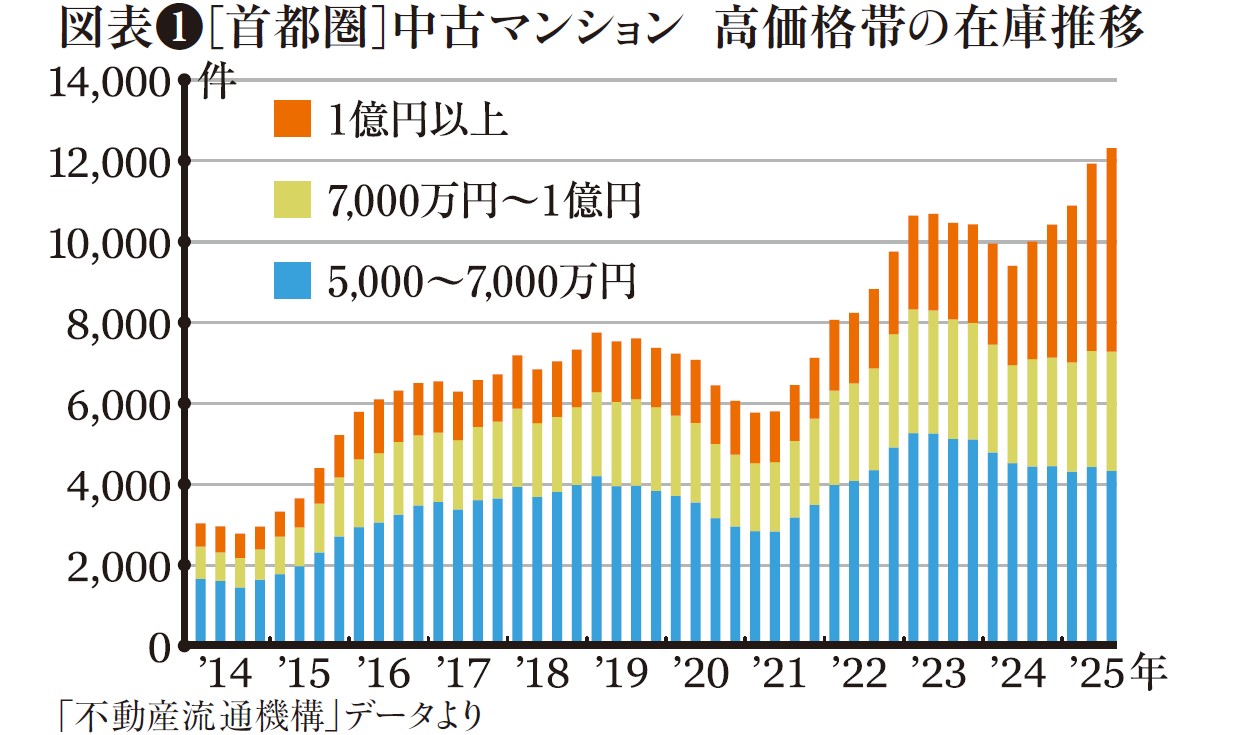

このように新築・中古を問わず、マンション価格高騰の調査結果が報道されているが、流通市場では、高価格帯物件の売れ残り在庫の増加傾向が続いている(図表❶)。

2026年は、新築住宅の供給減少が必至だと考えられる。一方で中古住宅の需要は、住宅ローン金利の上昇がなければ底堅く推移するものと思われるが、高価格帯の物件に関しては価格調整が本格化していく可能性が高い。

なお、高市政権が発足し、円安が一段と進行している。外国人への不動産取引の規制も話題に上る中、今が高額な不動産の売り時だと考え、海外を含めた投資家に不動産を売却する動きが出始めていることを伝えておきたい。

住宅は「購入する」から「借りる」への動きが強まる

住宅需要は超低金利と異次元の金融緩和で十数年にわたって拡大し、住宅価格を押し上げた。その結果、一般庶民の購買力を大幅に超えてしまった。大都市に限らず販売価格が年収の10倍というケースも珍しくない。地方都市のタワーマンション価格を見ると、10倍を大きく超えている。

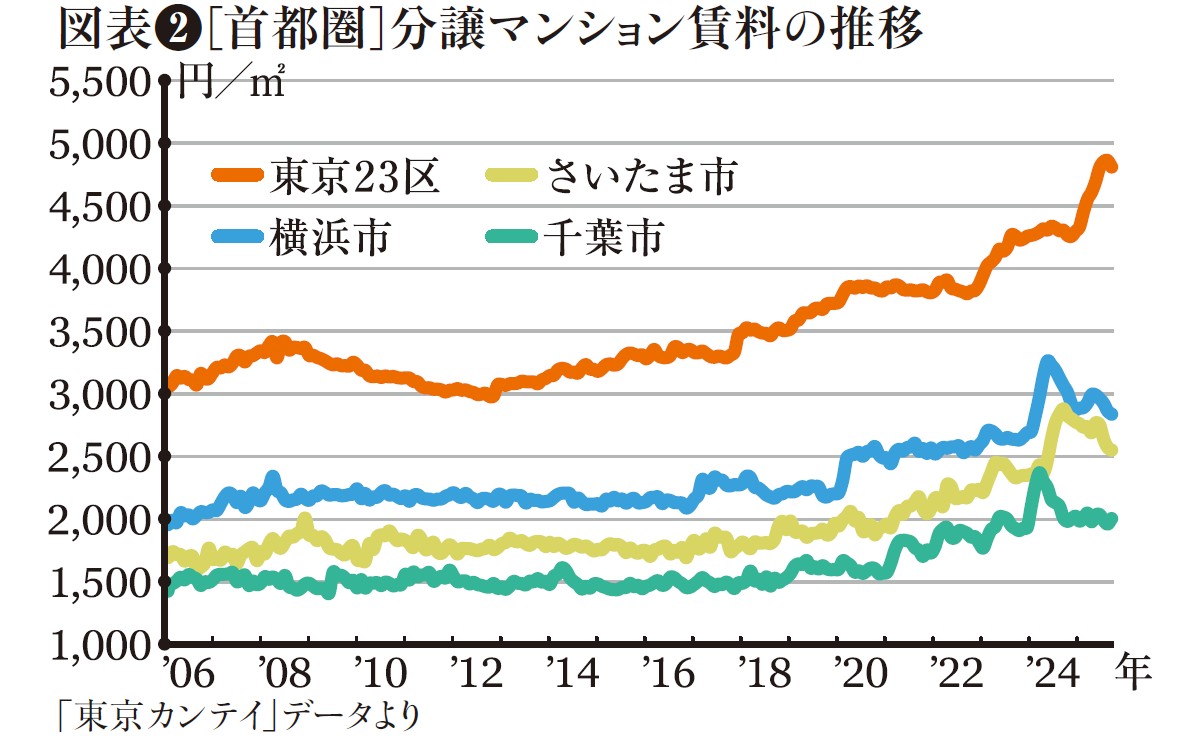

住宅価格の高騰によって購入することを諦め、しばらく賃貸住宅に住んで様子を見ようという人が出ている。ただ、生活や通勤の利便性が高い地域、都市の中心部や駅近を希望する人が多く、そうした物件は、家賃が上昇している。

また人手不足の時代となり、企業が人材確保のために、寮や社宅を用意する例や、住宅手当の補助を厚くする動きも強まっている。これらの要因から、家賃の値上がりが本格化している。特に広めのファミリータイプの需要は根強く、値上げ幅も大きい(図表❷)。

インフレ経済が広く認識される時代になったことで借主の理解も得られる状況下にあり、2026年も家賃や共益費の値上げが拡大していくと考えられる。しかし、すべての物件が値上げできるとは限らず、利便性の良否によって家賃の二極化が進むことになる。

なおオーナーにとっては、所有物件の維持管理費や退去時のリフォーム費用の上昇、人手不足によるリフォーム期間(空室期間)の長期化も気になるところ。管理会社との綿密な打ち合わせを行い、機会損失がないように留意したい。

所得・資産の格差拡大が不動産購入の動向にも影響

コロナ禍が落ち着いた後、日本はインフレ時代となり、経済格差が一段と進行。この動きは不動産市場でも見られるようになっている。欧米では以前から「所得と資産の格差」について語られてきたが、日本でもこの格差拡大の傾向が鮮明になった。そして今では、世界各国で同様の現象が見られる。

インフレによる物価高騰はなかなか収束しないどころか、値上げが広範囲に拡がり、低・中所得者層の家計を圧迫。その結果、住宅取得能力が低下している。今後、住宅需要の減少は必至で、市場在庫の増加も鮮明になってくる。

一方、日本の株式市場を見ると、安倍政権が誕生した頃の日経平均株価は1万円ほどだったが、2025年秋には5万円超と、この十数年間で5倍にまで上昇した。また金価格も世界経済の分断やウクライナ・ロシア紛争などのリスクの高まり、インフレ進行などの要因で、歴史的な急騰をしている。

株式や金を保有している人達の資産は急拡大し「いつの間にか億万長者になった」との言葉が生まれたほどだ。高額所得者・資産家は、インフレ対策や資産の拡大、相続対策などの目的で、希少価値のある不動産を高額でも購入している。

2026年も株価の大暴落や金融恐慌などがない限り、こうした層が市況を下支えする可能性は高い。ただ割高感のあるものについては警戒心が強まり、さらなる価格の上昇は期待できない。

金融政策の転換に注視。不動産市場の今後のゆくえ

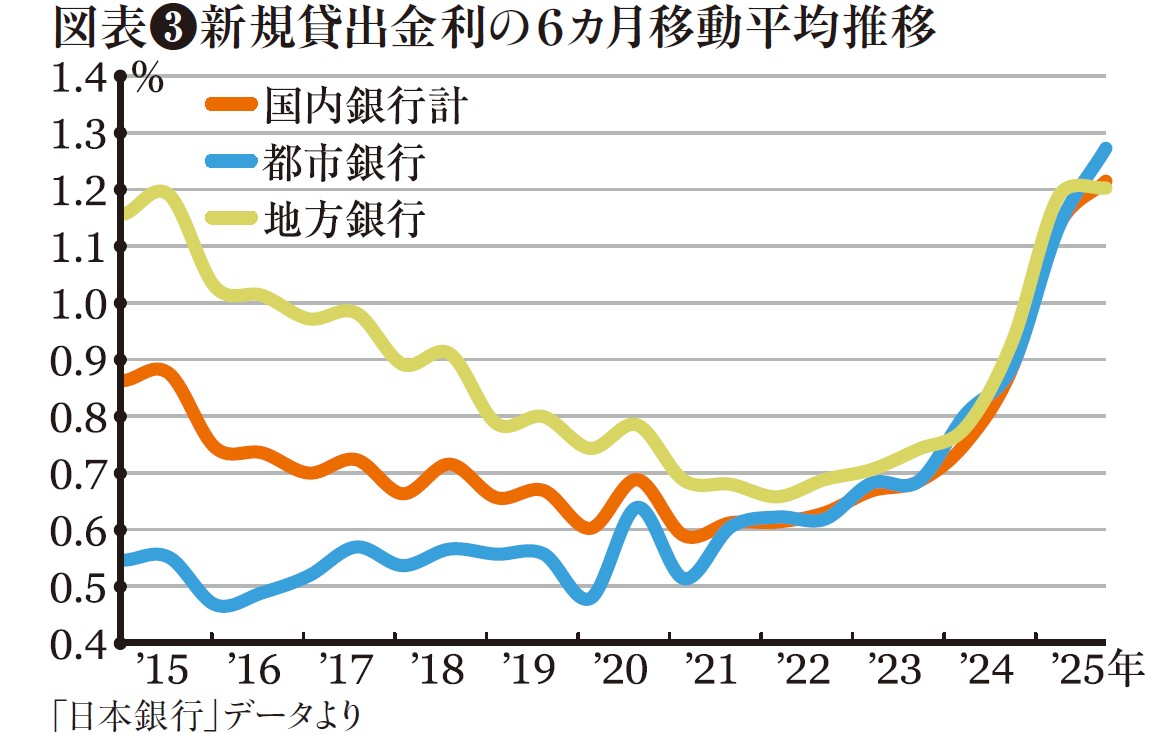

金利の引き上げは、需要の冷え込みや、価格調整を促す要因になる。日本では長期にわたる超低金利と金融緩和が続き、大都市部の地価は大きく上昇した。しかし今、金利の上昇が始まりつつある段階に来ている(図表❸)。

新首相の誕生で「日銀の政策金利の引き上げは遠のいた」という見方があるものの、金利が引き上げられる時期が近づいている。

最後に

2026年は、金利や景気動向にもよるが、住宅・不動産価格の高止まりや金融機関の選別融資の強まり、さらにはインフレの進行などで、住宅需要は鈍化していくと見込まれる。

一方では、富裕層や企業等による不動産取得の意欲は衰えないものの、価格調整は不可避と思われる。これまでの需要拡大、価格の上昇は終焉し、市況は転換期を迎える可能性が高いと考えている。

※この記事は2025年11月10日時点の情報をもとに制作しています。

原稿を寄稿いただいた幸田先生の書籍販売中!

膨大なデータを読み込み、現場の声を聴いて、不動産市場の行方を的確に示しつづけてきた不動産市況アナリスト・幸田昌則氏が「不動産バブルの静かなる崩壊」について語っています。ぜひチェックしてみてください!