根抵当権をわかりやすく解説!抵当権との違いやメリット‧デメリット、抹消手続きまでまとめました

住宅ローンやアパートローンの契約時に設定する「抵当権」については多くの方がご存知だと思います。しかし、「根抵当権」についてはいかがでしょうか。抵当権と似た言葉なのに違う性質を持つ「根抵当権(ねていとうけん)」について、抵当権との違いやその特徴を解説します。

根抵当権とは

根抵当権は、債務者(融資を受ける側)の所有する不動産を対象に、融資額の上限を設定して担保される抵当権です。抵当権の一種ではありますが、抵当権のように特定の融資に対して設定されるものではなく、返済後も残ります。債務者は、残った根抵当権をもとに、新しい借り入れができます。

返済後も抵当権が残ってまた融資を受けられることから、「収穫後も根を残せばまた収穫できる」作物になぞらえて”根“をつけるようになったという説があります。

根抵当権と抵当権はどう違う?

根抵当権と抵当権の具体的な違いについて見てみましょう。まず抵当権は、特定の融資を受けるときに設定される権利です。例えば住宅ローンを借りて自宅を購入した時に、その土地や建物を担保に設定するのが抵当権です。

金融機関は、もし将来ローンの返済が滞ってしまったとしても、担保となっている土地や建物を差し押さえて競売にかけ、返済分として充てることができます。

債権が限定されることなく何度でも借り入れできる

抵当権は債権(お金を貸した側が借りた側に返済を請求する権利)が限定され、返済額や返済時期があらかじめ決まっています。1回の融資に対して、1つの抵当権が設定されることになります。

それに対し、根抵当権は債権者(貸す側)と債務者(借りる側)の間で債権の範囲を定めて融資を行います。最初に決めた上限までの範囲内であれば、借り入れや返済を何度も繰り返すことができるのです。この貸し出しできる上限を「極度額」といいます。

権利の移転‧消滅

返済額や返済期間が明確に定められた抵当権は、債務者の許可がなくても債権者は権利を移転することができます。これを抵当権の随伴性といいます。

しかし根抵当権は借り入れや返済の調整をその都度行うため、債務者の許可なく権利を移転することはできません。

また、元本を完済すれば権利が消滅する抵当権とは違い、根抵当権は完済しても消滅しません。抵当権も抹消登記の手続き自体は必要ですが、根抵当権の抹消には債権者・債務者の合意が必要となります。債権がなくなるとともに抵当権が消滅する性質のことを、抵当権の付従性といいます。

つまり、随伴性・付従性があるのが抵当権、ないのが根抵当権ということになります。

連帯保証人や連帯債務者の取り扱い

抵当権では、連帯保証人や連帯債務者を設定することができます。連帯保証人は借りた人が返済できない場合に代わりに返済する人、連帯債務者は借りた人と同じ立場で返済義務を負う人のことです。

しかし、返済額や返済期間が明確ではない根抵当権では、どちらも設定することはできません。もし連帯債務者を設定するのであれば、根抵当権を抵当権と同じ性質にする「元本確定」という手続きが必要になります。元本確定については後述します。

優先弁済の範囲

優先弁済とは、貸したお金を返してもらえないときに、担保である不動産を競売にかけた売却金から、他の債権者よりも優先して弁済を受けられることです。抵当権と根抵当権にはどちらも優先弁済権が認められていますが、その範囲が異なります。

抵当権の場合は「元本+最後の2年分の利息・遅延損害金」が優先弁済の範囲となります。一方で根抵当権は元本・利息・延滞損害金の全部について極度額を上限に、無期限に優先弁済を受けることができます。

根抵当権が設定されるのはどんなケース?

個人が家を買うときなどには一般的に抵当権を設定しますが、根抵当権はどのようなときに使われるのでしょうか。まず、極度額の範囲内で何度でも借り入れができるという特徴から、企業や個人事業主が事業資金の融資を受ける際に設定するケースです。

資金調達が必要になるたびに抵当権を登記しなくても済むため、企業や個人事業主にとっても、継続的に取引を続けたい金融機関にとっても都合が良い方法と言えます。

個人が根抵当権を設定するケースとしては、「リバースモーゲージ」があります。「リバースモーゲージ」とは、高齢者が自宅を担保に融資を受け、死亡したときに自宅を売却して返済する仕組みのこと。持ち家はあるけれど老後資金がないシニア向けの資金調達の方法として、最近利用者が増えています。

根抵当権のメリット‧デメリット

ここからは、根抵当権のメリットとデメリットを解説します。根抵当権を設定した方が良いケース、もしくは注意すべき点にはどのようなものがあるのでしょうか。

根抵当権のメリット

前項でも触れましたが、根抵当権の設定は最初の1回だけで済むため、登記の手間を省き、登記費用を節約することができます。

様々なタイミングで事業資金の調達が繰り返し必要な場合も、極度内額であれば借り入れが可能で、そのたびに抵当権の設定をしなくてもよいことは大きなメリットと言えます。

抵当権では1つの債権のみを担保しますが、根抵当権は最初に設定した債権の範囲内であればどれでも担保できます。例えば、「証書貸付」や「手形貸付」などといった様々な融資形態に対応することが可能なのです。

根抵当権のデメリット‧注意点

根抵当権は、同じ金融機関から継続して何度も借り入れを受けるのに便利な反面、金融機関を変更したくなっても債権者(金融機関)の承諾がない限り変更はできません。

それに対して抵当権では、完済すれば抵当権は抹消されるため、一定の手続きを踏むことで借入先を変更(借り換え)することができます。

根抵当権が設定された物件でも、売却自体は可能です。しかし、競売に出されるリスクがあるということで、なかなか売れなかったり、売却金額が低くなったりしてしまう可能性があります。

売却することが決まった場合は、先に「根抵当権の抹消登記」をしておくようにしましょう。方法については次の項で詳しく解説します。

被担保債権とは、抵当権で保証される債権のことを指します。根抵当権では、抵当権のように債権の範囲や担保の種類が限定されていないため、被担保債権の範囲が広がりすぎてしまうことが起こり得るのです。それを防ぐためには、あらかじめ被担保債権の範囲を限定しておく必要があります。

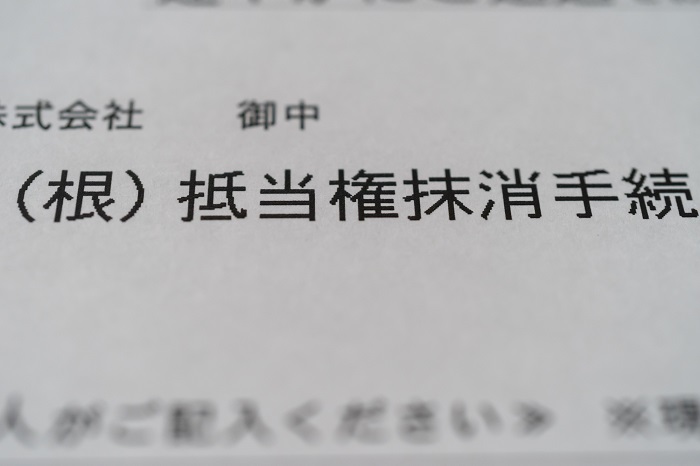

根抵当権を抹消する方法

この先も継続的な融資を受ける予定がないと判断したら、根抵当権を抹消するケースもあるでしょう。ここからは、根抵当権を抹消する方法を解説します。元本を完済すれば消滅する抵当権と違って、根抵当権では一定の手順が必要です。

金融機関との交渉

まず、金融機関に契約解除の旨を伝えます。このとき、原則として債務を完済している必要があります。ただし、金融機関にとっては貸付先を失うことになるため、多少の交渉があるかもしれません。

不動産を売却しての完済を予定しているものの、売却金額が残債を下回りそうな場合など、「完済は難しい」と金融機関が判断すると、抹消に応じてくれない可能性も。別で資金を用意できなければ、任意売却を検討することになります。

元本確定をする

金融機関との合意が取れたら、その時点での残債を確定させる「元本確定」を行います。この時点で、以降に発生した債権は根抵当権では担保されなくなります。

法務局への抹消登記申請

必要な書類を揃えたら、次に管轄の法務局で根抵当権の抹消登記申請を行います。必要書類は法務局のホームページからダウンロードできる「抵当権抹消登録申請書」の他、「登記原因証明情報」「抵当権設定契約書」「法人番号記載書類」などです。司法書士に申請を依頼する場合は、これらに加えて委任状も必要です。

元本確定とは

根抵当権の抹消に必要な手続き「元本確定」についてもう少し詳しく解説します。

元本確定をすることで、その後に発生する債権は根抵当権では担保されなくなり、根抵当権は抵当権と同じ扱いになります。また、いったん元本が確定されると撤回はできず、再び根抵当権を設定したい場合は再度設定契約と登記をする必要があります。

元本が確定する理由としては「債務者が死亡し、相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなかったとき」「債務者の破産」「合併または会社分割がされたことで根抵当権設定者が確定請求したとき」などがあります。

元本が確定すれば、根抵当権は抵当権と同じ性質となり、随伴性と付従性が発生します。つまり、権利の移転や消滅が可能になるということです。その時点で残債があれば、それが完済されるとともに根抵当権は消滅します。

根抵当権付き不動産を売却する際のポイント

不動産を売却するときには、基本的には残債を完済したうえで根抵当権を抹消しておくようにしましょう。しかし場合によっては、根抵当権付きのままで売却を検討することもあるかもしれません。その際、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか。

売却前に抹消すべきかどうかの判断を

最初に行うべきことは、売却を検討している不動産の残債と査定価格の確認です。残債より査定価格が上回っていれば、売却益で完済が可能な「アンダーローン」となります。

売却しても残債が残る状態「オーバーローン」の場合は、別で用意した自己資金によって残債分を返済するか、別の不動産を担保にするか、任意売却を検討することになります。いずれにしても債権者である金融機関の合意が必要なため、相談しながら進めていきましょう。

また、一度元本確定をしてしまうと新しい融資は受けられなくなります。売却を迷っている場合や、今後も事業資金などの借入が必要な場合は、慎重に動くようにしましょう。

買主への説明と進め方

根抵当権が付いたままの不動産が売れる可能性として考えられるレアなケースは、不動産価格が急騰しているエリアで、不動産会社などがとにかく早くその土地を確保したいときなどです。不動産会社が根抵当権を外すのに十分な買取価格を提示することで、売主は根抵当権を外してから不動産を引き渡すことができます。

しかし基本的には、根抵当権が付いたままの不動産に、買い手を見つけるのは難しいでしょう。抹消登録をしていない状態でも売り出すこと自体はできますが、必ず引き渡しまでに根抵当権の抹消を行ったうえで、買主に手続きが完了していることを説明する必要があります。

根抵当権に関するよくある質問

最後に、根抵当権に関してよくある質問をまとめました。

住宅ローンの場合も根抵当権は適用される?

自宅の購入資金に対して借り入れをおこなう住宅ローンで設定されるのはほとんどの場合、抵当権です。例外として、建てるまでに着手金や中間金が必要になる注文住宅で、ローンを分割して融資するために根抵当権を設定するケースもあります。

根抵当権の設定と抹消に費用はいくらかかる?

根抵当権の設定には司法書士の報酬と登録免許税、証明書の発行料や交通費などの実費がかかります。司法書士報酬は極度額などによって幅がありますが、3万〜10万円程度です。登録免許税が原則、極度額の0.4%なので、極度額5,000万円の場合は20万円ということになります。

抹消にかかる費用は、司法書士の報酬が1万〜3万円程度、不動産1件につき1,000円の登録免許税と、証明書の発行料です。

まとめ

賃貸経営における根抵当権は、うまく使えば次の物件の購入や修繕費のための融資が受けやすいというメリットがあります。その反面、抹消には根抵当権者(金融機関)の合意が必要で、売却時などは手続きにやや手間がかかります。

借り入れ時の担保設定は、今後どのような資金運用を行っていくのかをしっかりシミュレーションしたうえで決めるようにしましょう。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年5月30日時点のものです。

取材・文/石垣 光子

ライタープロフィール

石垣 光子(いしがき・みつこ)

情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。