親の緊急時、30分で駆けつけられる?相続・終活に関する全国調査で見えた“今”

7月から8月にかけて最も多く発生※1するといわれる孤独死。夏は熱中症による緊急搬送も多く、離れて暮らす親を心配している人も多いのではないでしょうか。40歳から69歳までの男女を対象にした「相続・終活に関する全国調査2025」から、離れて暮らす親の見守りや介護など、最新の現状を確認してみましょう。

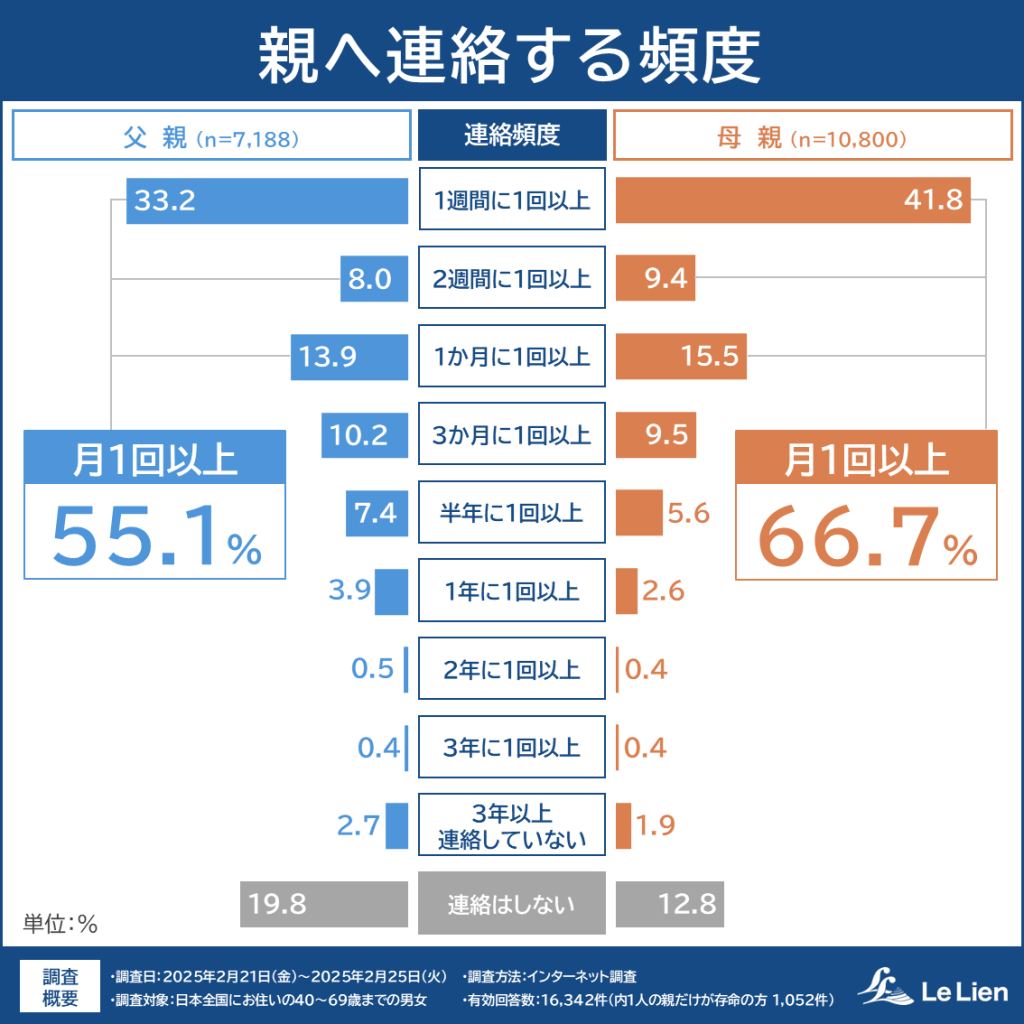

母と父でこんなに違う?連絡頻度に見る親子関係

出典元の調査データ:相続・終活に関する全国調査2025 結果発表第3弾|株式会社ルリアン

(株) ルリアンによる「相続・終活に関する全国調査2025」では、全4回にわたり空き家や介護など様々なテーマでアンケート調査実施。父の日を前に実施された第3弾では、離れて暮らす父親、母親それぞれとの関係について調査しています。

まず、父親と母親への連絡頻度については、それぞれ図の通りでした。

出典元の調査データ:相続・終活に関する全国調査2025 結果発表第3弾|株式会社ルリアン

合わせると、父親に月1回以上連絡している人は55.1%、母親へは66.7%となり、母親の方が連絡頻度は高いことがわかりました。月1回以上親へ連絡する人の割合は、親の死による相続手続きを経験した人の方が高く64%、未経験者は61.3%でした。

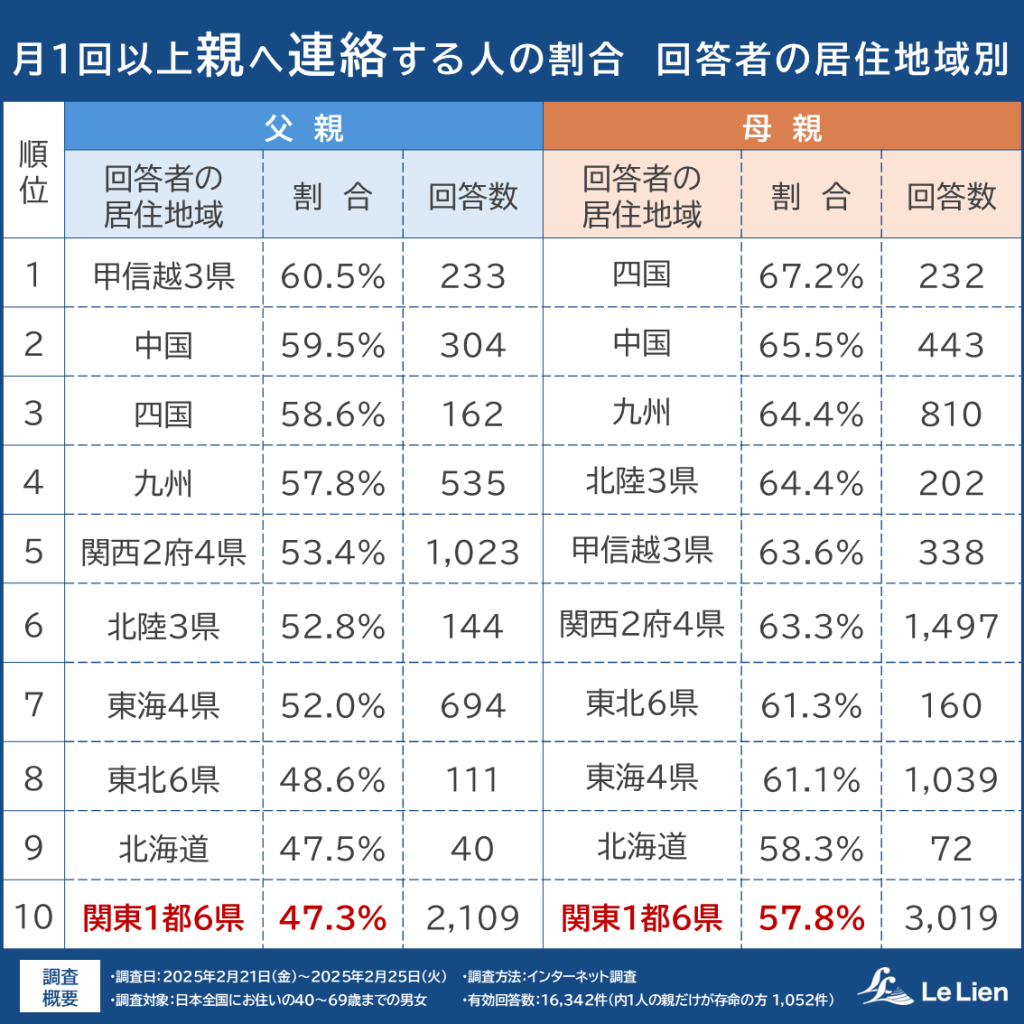

さらに、月1回以上の親への連絡頻度を地域別に見ると、低かったのは関東1都6県。月1回以上父親に連絡する人の割合は47.3%、母親へも57.8%にとどまります。

連絡手段は電話が主流。40~50代はLINEも上位に

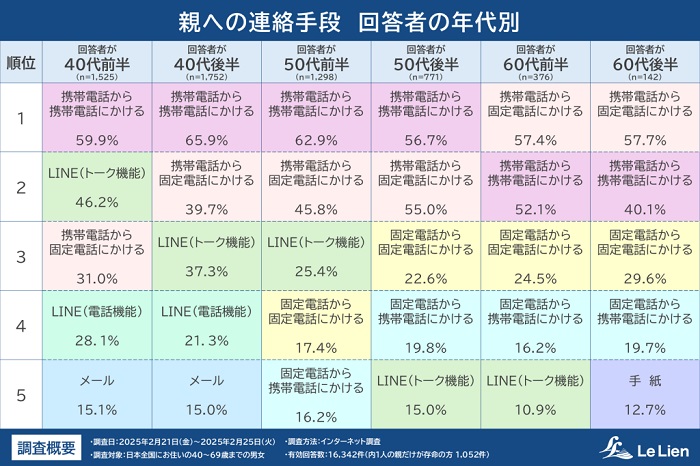

続いて、親への連絡手段を複数回答で聞いてみたところ、子の年代によって違いが見られました。それぞれトップ3は以下のようになります。

出典元の調査データ:相続・終活に関する全国調査2025 結果発表第3弾|株式会社ルリアン

50代前半まではLINE(トーク機能)が上位3位に入り、40代はメールも5位に。60代後半においては「手紙」が5位にランクインしています。

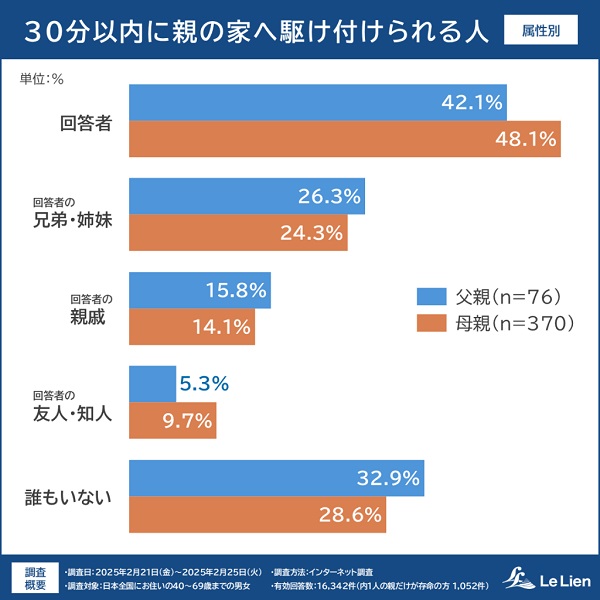

緊急時「30分以内に駆け付け可能」な子は4割以上

調査の第4弾(最終回)では、親がひとり暮らしをしている人を対象として調査。親の緊急時に、回答者もしくはその他の人が、親の家に30分以内で駆け付けられるかどうかを聞いたところ、父親・母親ともに「回答者本人が駆け付けられる」と答えた人が最多でした。

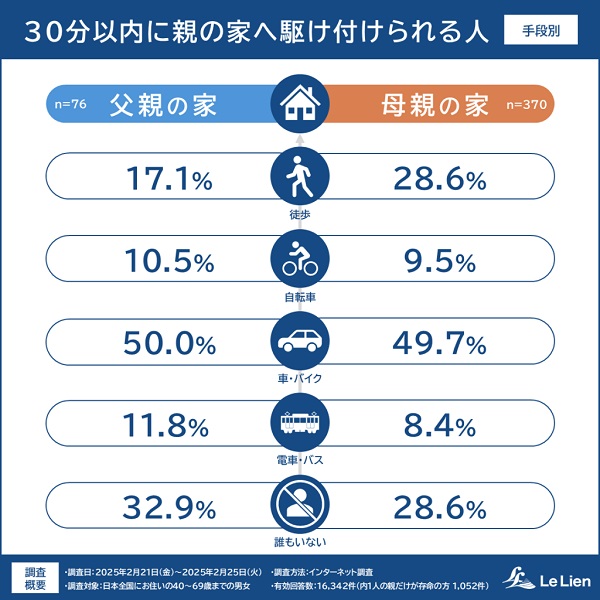

父親の家へ駆け付けられる人の割合は42.1%、母親は48.1%で、回答者以外の人も合わせると、父親67.1%、母親71.4%が30分以内に駆け付け可能ということになります。駆け付けの手段については「車・バイク」が最多でした。

しかし「駆け付けられる人は誰もいない」と答えた人の割合も父親で32.9%、母親で28.6%ありました。

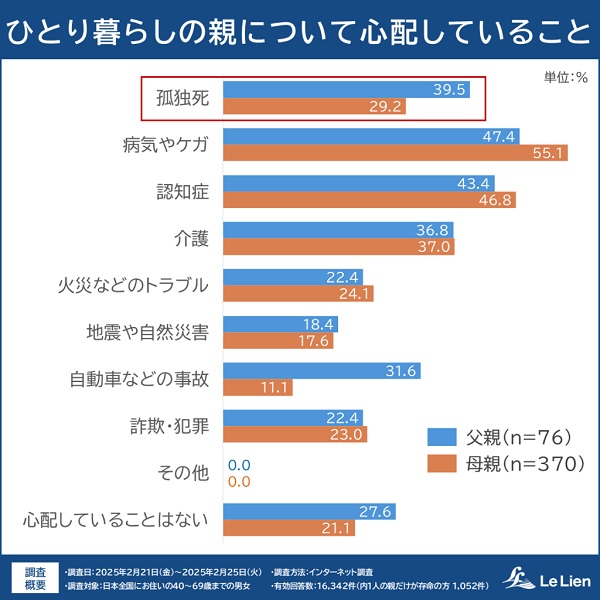

心配ごとは母親、父親ともに「病気やケガ」「認知症」

親に関して心配していることを調査したところ、父親と母親で少し傾向が異なりました。それぞれトップ3は以下となります。

出典元の調査データ:相続・終活に関する全国調査2025 結果発表最終回|株式会社ルリアン

「病気やケガ」「認知症」がトップ2であることは変わりませんが、3位が「孤独死」、母「介護」という違いがあります。特に「孤独死」は39.5%もの人が父親を心配していますが、母親では29.2%と10ポイント以上の差。実際に、孤独死の男女比は8:2で男性が多いというデータ※2もあります。

親に使ってほしいサービスは?父と母で異なるニーズ

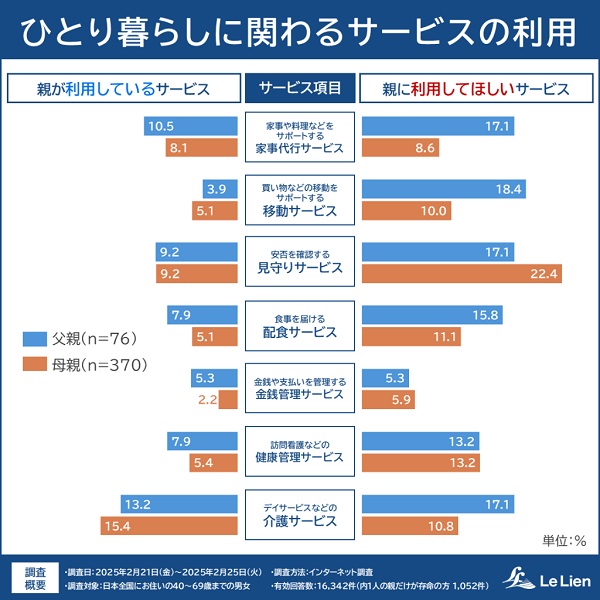

最後に、孤独死を防ぐための高齢者のひとり暮らし向けサービスで、現在親が利用しているものと、子が親に利用してほしいと思っているものについて調査しています。

出典元の調査データ:相続・終活に関する全国調査2025 結果発表最終回|株式会社ルリアン

現在、親が利用しているサービスで最も割合が高かったのは、父親・母親ともにデイサービスなどの「介護サービス」(父親13.2%、母親15.4%)でした。

父親に利用してほしいサービスの最多は、買い物などの移動をサポートする「移動サービス」(18.4%)で、母親に最も利用してほしいのは安否等を確認する「見守りサービス」(22.4%)でした。

利用してほしいサービスでは「家事代行サービス」「移動サービス」「配食サービス」「介護サービス」で父親の方が、「見守りサービス」「金銭管理サービス」で母親の方が割合は高くなっています。

ひとり暮らしの親の高齢者施設への入居希望については、「希望する」という人は、親が17.7%・回答者(子)が21.1%である一方、「希望しない」という人は親が17.9%・回答者が14.1%でした。親よりも回答者の方が、高齢者施設へ入ってほしいと考えている傾向が高くなります。

まとめ

少子高齢化社会を迎え、親の介護やひとり暮らしの高齢者の見守りなどは、誰にとっても身近な話題となりつつあります。賃貸経営においても、高齢者の入居受け入れは検討しておくべき問題です。今後、高齢者を受け入れるにあたり、親族との関係性の把握や保険への加入など、準備を進めておきましょう。

親族との関係性については、今回のアンケートのような「連絡頻度」や「緊急時に駆け付けられる時間」「駆け付けられる人」などがわかれば安心です。

また、既存の単身入居者も将来的に高齢化していきます。10年以上の入居者には火災警報器の交換の他、長期入居特典としてエアコンのクリーニングや内装リフォームを提案することも、部屋の状態や暮らしぶりを確認するひとつの方法です。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年7月9日時点のものです。

取材・文/石垣 光子

ライタープロフィール

石垣 光子(いしがき・みつこ)

情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。