熱中症、ニオイや騒音、水漏れ、害虫…夏場に多発する賃貸トラブル。オーナーは「どこまで・どのように」解決するべき?

2025年、気温35℃を超える「猛暑日」は、連続日数、年間日数ともに記録を更新。そんな中、賃貸住宅では夏特有のトラブルが多発しています。エアコンの故障による熱中症、異臭やカビ、騒音、害虫など、オーナーが対応すべき課題は多岐にわたります。単身世帯の増加も背景に、賃貸経営において夏のリスク対策はますます重要に。オーナーはどこまで、どのように対応すべきか――調査結果をもとに考察します。

猛暑日が過去最多。賃貸住宅にも影響は拡大

8月27日の時点で、2025年の猛暑日は最長で10日連続、年間の発生数は23日と、ともに過去の記録を更新。さらに気象庁は「日本の気候変動2025」において、21世紀末まで猛暑日や熱帯夜はますます増加し、逆に冬日は減少するとの報告を発表しています。

気温も猛暑日の発生頻度も上がり続ければ、住宅内における想定外の危険も起こり得ます。そのため、今後の賃貸住宅への投資や運営方法を変える必要に迫られる可能性も考えられます。

夏の賃貸トラブル1位は「害虫」

ますます過ごしにくくなる「夏」ですが、(公財)日本賃貸住宅管理協会が「賃貸住宅にとっては年間で一番トラブルが発生する季節は夏」というデータを発表しました。

トラブルの内容で最も多いのは「害虫・害獣の発生」。以下「不快なニオイ」「水まわり(排水のニオイや詰まり・カビ)」「エアコンの故障」「騒音」と続きます。中でも1位の害虫・害獣は年間のトラブル件数でもトップになるなど、賃貸住宅においては避けられないトラブルと言えそうです。

害虫の責任は誰にある?発生場所で異なる対応

気温と湿度が上がると害虫・害獣はより活発的になります。中でも命の危険を伴うのはハチ。特にスズメバチは暑い時期に巣をつくり、その期間は凶暴さを増します。入居者はもちろん、近隣の住人にも危害が及ぶことも考えられるので、見つけたら早めに対処する必要があります。

その際、通常はマンションやアパートはオーナー、戸建ての場合は入居者が対処することが多いようです。借主が対処する場合でも、相談はオーナーに持ち込まれることが多いので、駆除業者や行政の窓口などの情報を持っておくと良いでしょう。

ちなみに、室内害虫の代表でもあるゴキブリは借主責任。ただし、配線や配管等の穴から侵入が疑われるような場合は、オーナー側で業者を手配し修理するケースも考えられます。

予防策として考えられるのは、シーズン前に掲示や各戸へのお知らせで害虫予防(ゴミを溜め込まない、洗い物をそのままにしておかない等)を周知したり、建物周辺の雑草除去やゴミ置場の巡回清掃の強化などが考えられます。

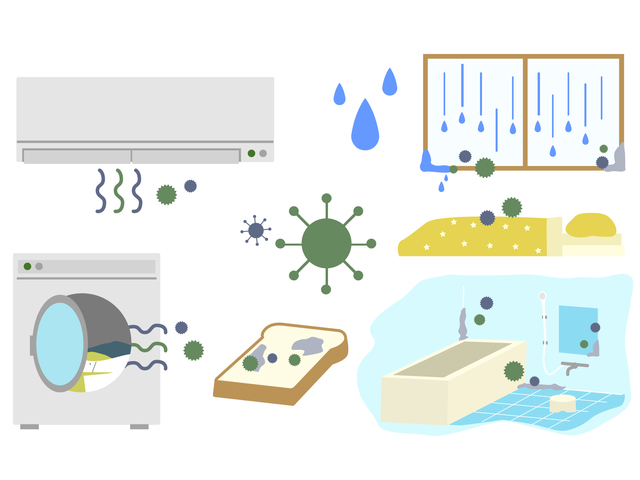

カビ・ニオイ・詰まり…水まわりの対策に要注意

湿度の高い時期に発生しやすいカビ。カビを放置したままにしておくと、これをエサにするダニも発生しやすくなります。「押し入れの中がカビくさい」「クロスに黒点が出てきた」といった報告が入居者からあがってきたら、オーナーとして、まずは換気頻度、室内環境、家具の配置などを入居者にヒアリングを行います。

入居者の生活習慣に原因がある場合は改善指導のうえ、交換や修理が必要な場合は対応します(費用は基本的に入居者。場合により折半の場合も)。また、過剰な結露や換気の不完全など、建物の構造的欠陥が疑われる場合は、専門業者に調査の依頼をするべきでしょう。

さらに、水にまつわるトラブルとして多いのが排水まわりから発生するニオイです。「台所のシンクから異臭がする」「浴室の排水があふれそう」「洗濯機の排水が詰まった」といったトラブルは、排水トラップ内の封水が乾燥してしまっていたり、油や髪の毛の蓄積が原因での詰まりだったりすることが多くあります。

交換・修理が必要な場合、その原因が入居者の使い方か、建物側かで費用負担を判断することになりますが、特に築古物件の場合などはオーナー側がその費用を負担することになります

季節問わず騒音トラブルも多く発生

夏場に限ったことではありませんが、音にまつわるトラブルも続出します。音は個人の感じ取り方によって大きく変わってくるので、判断基準も難しいところ。

足音や流水音などの生活音の他、ペットの鳴き声、さらに最近では文化の異なる外国人入居者に起因するものなど、その原因も多様化しつつあり、空室を解消するための対策が大きなトラブルになることも考えられます。

どの場合でも入居者同士に解決をまかせたままにしておくと、ときにはトラブルに発展してしまう可能性もありますので、オーナーとして現地での確認が必要になります。放置していたら入居者に訴訟を起こされたケースも過去にはありますので、迅速な一次対応が求められます。

解決への対応策としては、「注意喚起文」の投函や「騒音注意」等の注意事項の掲示、築古物件での騒音トラブルが多発する場合などは、防音サッシや防音カーテンの導入を検討する必要もあります。

お盆の帰省や夏休みの旅行など長期間不在時は「要連絡」を徹底しておく必要も

夏は学校や会社の長期休暇の季節。海外旅行や帰省などで入居者が長期間不在にするケースも少なくありません。生ゴミの放置や換気不足により害虫や悪臭が発生したり、新聞やチラシがポストからあふれるような状況になれば、空き巣などの犯罪の標的にされるリスクが高まります。

空き巣の被害に遭うと貴重品の盗難だけでなく、住居の損壊など多額の出費が発生することも。さらに、不在中に洗濯機の給水ホースが外れて室内が水浸しになるケースや、ガス漏れによる火災のリスクなども考えられます。

これらの事故は、家財の損失や近隣住民への被害、修理費用の負担など、多大な影響を及ぼしかねません。これら入居者の長期不在によるトラブルを未然に防ぐ方法として、シーズン前に「徹底した戸締り」「郵便局や新聞販売店への不在届け提出」などの周知徹底の他、旅先や連絡手段などのオーナーへの共有を徹底してもらうなどの対策が考えられます。

さらに水道とガスに関しては、長期不在の場合は元栓を閉める(冷蔵庫に食品がない場合はブレーカーを落とす)などの対応も有効です。

単身世帯なら特に注意。「熱中症」を防ぐ必需品エアコンに関する責任・管理

夏のトラブルといえばエアコンの故障。特に昨今の猛暑日続きの中での故障は、修理や交換にも時間がかかりますし、その間は入居者の健康が危険にさらされます。

この防止策として有効なのが、シーズン前の「試運転」。本格的に暑くなる前に試しに動かしておくことで、故障や誤作動をいち早く見つけられる可能性が高まります。6月をめどに入居者に試運転の必要性を広報すると良いでしょう。

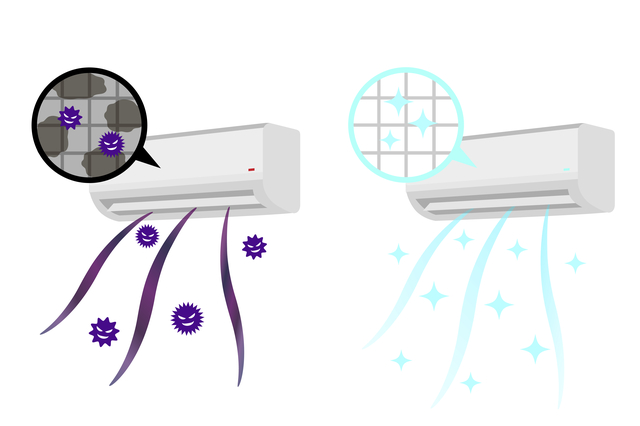

それでも機械である以上、故障の可能性はゼロにはなりません。万が一エアコン故障した場合、それが備え付けのもの(賃貸借契約書に設備:エアコンと明記)であれば修理や交換にかかる費用はオーナーが負担、入居者が設置したものや前入居者の残置物の場合は入居者が負担することになります。

さらに2020年の民法改正(改正民法第611条)により、エアコンのが使用できない期間は賃料の減額などの対応が必要と定められました。コスト面のみならず、エアコンの故障は入居者の命を脅かすことにもなりかねないため、特に単身世帯の多い物件のオーナーは最大限の注意を払うべきです。ちなみにフィルターの清掃など日々のお手入れは入居者の義務となります。

単身世帯の増加=賃貸トラブルの増加に?

最後に、こうした夏のトラブルにおいて、加害側にも被害側にもなりやすいのが、身近に相談できる相手の少ない単身世帯。若い世代の未婚化や高齢夫婦のどちらかが死別したことによる単独世帯化など、その社会的背景に違いはあれど、2020年の38.0%から2030年に41.6%、2040年に43.5%、2050年には44.3%へと、今後も単身世帯は増加の傾向にあります。

特に高齢者の単独世帯化は貧困リスクの他、社会的孤立のリスクを抱えていると言えます。社会的孤立は認知機能低下につながりやすいというだけでなく、病気や要介護状態となった際に周囲からのサポートが得られにくい状況に陥りがちです。

今後、こうした問題に賃貸住宅のオーナーも無関係ではいられなくなるのは明白です。将来発生しうるリスクに対してあらかじめ対策を施した物件の建築や修繕、システムの構築などが必要になるでしょう。

最後に、本調査ではトラブルが発生した際に「管理会社・管理人・大家に相談・対応してもらった」という人が42.5%いました。その対応の満足度も71.1%となっていることからもわかるように、日ごろからの良好なコミュニケーションを培っておくことがトラブルを未然に防ぎ、万が一起こってしまった場合でも解決への一番の近道になるのではないでしょうか。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年9月3日時点のものです。

取材・文/石垣 光子

ライタープロフィール

石垣 光子(いしがき・みつこ)

情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。