賃貸住宅の脱炭素化に向けてオーナーを支援!東京都による「コンシェルジュ」制度の概要とメリットを解説

東京都が実施する「賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ制度」が6月のスタートに向けて動き出しました。これは、「コンシェルジュ」と呼ばれる登録業者によるオーナーへの支援を通して、賃貸住宅の省エネ化・再エネ利用促進を目指した事業です。具体的にどのような支援が行われ、賃貸オーナーにはどんなメリットがあるのでしょうか。詳しく紹介していきます。

なぜ賃貸住宅が対象?支援強化が必要な背景と現状

都内住戸の約半数を占める賃貸住宅

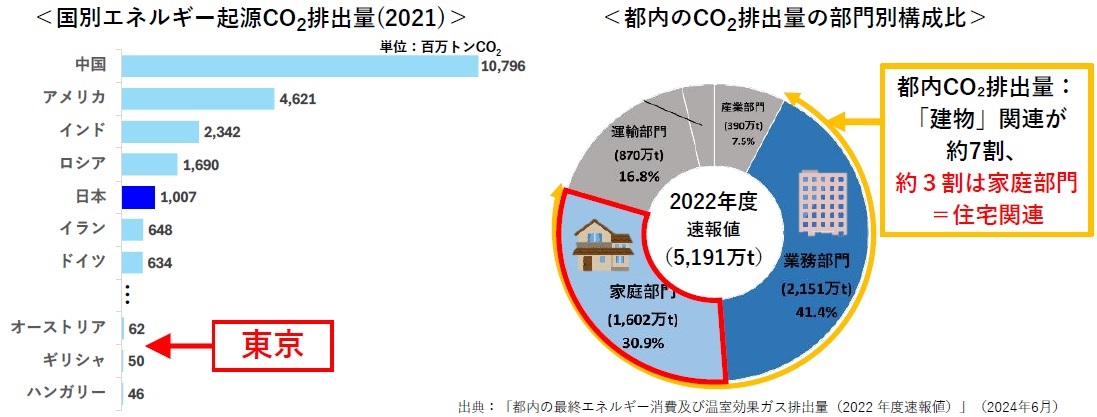

日本のCO2排出量は毎年10億トンを超え、世界で5番目に排出量が多い国となっています。特に人口が集中する東京都の排出量は2022年度の時点で5,191万トンにもなり、一国分の規模に相当。そのうち約3割は家庭から排出されています。

引用元:「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」業務説明会資料

エネルギー消費量を部門別に見てみると、2000年度から唯一増加しているのが家庭部門。都内住戸の約半数を賃貸住宅が占めていることから、家庭部門の排出削減には賃貸住宅での省エネ化・再エネ利用の促進が必須とされたのです。

さらに、東京の住宅の冬の平均室温は北海道より低いこと、入浴時のヒートショックによる死亡者数が交通事故死の2倍以上にものぼることから、都民の健康を守るためにも住宅の断熱性能向上が急務となっています。

引用元:「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」業務説明会資料

2025年4月から省エネ関連制度が強化

政府は2025年4月から、すべての新築住宅・非住宅建築物に省エネ基準適合を義務付けました。新築は2030年までにZEH水準が新たな最低基準となる予定です。また、新築事業者に対しては省エネ性能表示(ラベル、評価書)が努力義務化、既存の建物は省エネ性能表示が推奨されることになりました。

東京都では4月より、一定規模以上の事業者による新築建築物に太陽光発電とEV充電設備の設置が義務化されました。このように、国や自治体による住宅省エネ化に向けた制度が次々に施行。同様の動きは今後も加速するとみられます。

入居者ニーズの変化

省エネ表示制度などを受けて、不動産情報サイトでは「ZEH」や「省エネ」といった文言を含む物件掲載数が増加。(株)リクルートの調査では、賃貸居住者の約3割は断熱性等に不満があり、約1割は引越しを考えているという結果が出ています。※

※賃貸居住者の生活実態と設備に対する切望度に関する調査(2022年4月)(株)リクルート

引用元:「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」業務説明会資料

賃貸住宅のメインターゲットである10~20代は比較的断熱性能の高い実家で育った世代でもあるため、賃貸住宅への住み替えによって断熱性能の低さを実感しやすいという調査結果もあります。

引用元:「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」業務説明会資料

さらに、賃貸居住者の中でも子育て層や犬を飼っている層は、ZEH賃貸住宅への関心が高く「家賃が上がっても検討したい」と考えている人が多いことがわかりました。

コンシェルジュとは?役目はオーナーの伴走支援

国や東京都は、すでに住宅の省エネ化や耐震化に対して、様々な助成事業や税制優遇制度を実施しています。しかし、併用の組み合わせ方が難しかったり、登録事業者による工事でないと助成の対象にならなかったりと、賃貸オーナーにとっては利用しづらいという問題点がありました。

そこで制度や建築に詳しい事業者が「コンシェルジュ」となってオーナーに様々なアドバイスを行ったり、ときには専門業者につなぐことで賃貸住宅の省エネ性能診断や改修を促進しようとしたりする取り組みが行われることになったのです。

引用元:「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」業務説明会資料

「コンシェルジュ」とは、元々「門番」という意味のフランス語ですが、現在は「案内係」という意味で使われています。コンシェルジュとなった事業者は、支援を希望する物件やオーナーのもとに無料派遣されます。

東京都で1棟以上を所有するオーナーが支援の対象

具体的には、都へ登録したコンシェルジュ事業者が賃貸オーナーに直接働きかけ、専門知識に基づいた支援業務を行う、としています。

その内容は、診断や改修の技術的な内容の説明、助成金の概要説明・申請案内などを想定。賃貸オーナーが安心して診断・改修ができるように導いていくのがコンシェルジュの役割です。

引用元:「東京都賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ」業務説明会資料

支援を受けることができるのは、都内の賃貸住宅を1棟所有している賃貸オーナーで、集合住宅の一戸のみを区分所有している場合は対象外です。賃貸オーナー自身は東京都在住でなくてもOKで、複数の物件を所有する場合は、対象物件ごとにコンシェルジュ支援を受けることができます。

事業者は「物件」と「専門」の2社1組を想定

コンシェルジュ事業者には「コンシェルジュ事業者(物件)」と「コンシェルジュ事業者(専門)」が設定され、それぞれの立場からオーナー支援を行います。

「コンシェルジュ事業者(物件)」は賃貸物件の管理・仲介会社などで、賃貸物件の情報を持ち、賃貸オーナーと入居者の調整が可能な事業者です。「コンシェルジュ事業者(専門)」は、省エネ性能診断や断熱改修の専門知識を備えた診断会社や設計・施工会社などが該当します。

「物件」と「専門」の各事業者が一組になって賃貸物件を訪問し、省エネ性能診断や断熱改修の前後に必要な説明などを行います。他にも「専門」事業者は、都の説明会などの個別ブースでオーナーに対応します。

コンシェルジュは中立な立場ですが、すでに対象物件を管理している管理・仲介会社がコンシェルジュ事業者登録をしている場合は、優先的にコンシェルジュ事業者1社目となります。ただし、コンシェルジュ事業者(専門)が実際に診断や改修を行う会社と同一とは限りません。

コンシェルジュ事業と助成事業の双方向からのサポートによって、賃貸住宅の脱炭素化を促進するのが東京都のねらいです。コンシェルジュ事業者へは、報告書に応じて東京都から謝金が支払われます。

コンシェルジュと都による具体的な支援の例

「説明や相談にのってくれるのはわかったが、具体的にどうサポートしてくれるのかイメージしづらい」という方も多いかもしれません。例えば断熱改修を行う場合、賃貸オーナーへの現地支援は以下のような4回の訪問を想定しています。

-

訪問1

省エネ性能診断前

・適した診断方法の説明

・国の制度の説明

・国や都の補助事業の案内 -

訪問2

省エネ性能診断後

・診断報告書の説明

・改修プランの説明 -

訪問3

見積取得後

・改修プランを満たす製品が使用されているかを確認

-

訪問4

改修後

・省エネ性能ラベル表示の案内

・補助金申請の案内

賃貸オーナーの検討内容に対応した具体的な助成については、例えば次のようなものがあります。

支援例①EV充電設備の設置検討から運用までサポート

東京都では、集合住宅向けにEV充電設備の設置に対していくつかの助成事業を実施しています。コンシェルジュはオーナーに助成事業を紹介し、オーナーの希望によって東京都につなぐまでをサポートします。

都では充電設備の導入を検討したいオーナー向けに、オンラインセミナーや、マンション管理アドバイザーの現地派遣を無料で行っています。

実際に導入することになった際に、充電サービス事業者による現地調査や見積書作成等の経費を助成(補助額最大18万円/件)。各種充電設備・充電用コンセント等の設備購入費、設置工事費の費用など、場合によってはほとんど費用の負担なく充電設備を設置できることも。

運用開始後は最大3年間の電気基本料金を助成(最大18万円/年(低圧)、最大334万円/年(高圧)3年間、充電設備設置のための新規電力契約などの要件あり)します。

支援例②耐震化助成の案内と改修計画案の無料作成など

市区町村を通して住宅の耐震化費用の一部を助成する事業もあります。例えば耐震化にあたり、建築士などの専門家を無料で派遣するアドバイザー制度があります。コンシェルジュは、耐震性のない住宅のオーナーに事業を紹介し、各制度の窓口に連絡するよう案内します。

助成金の対象や金額は市区町村によって異なりますが、延べ1,000㎡以上かつ3階建て以上の賃貸マンションを助成対象にしている自治体もあります。

賃貸住宅の改修計画案の作成にも無料で対応してもらえるため、オーナーは耐震化への具体的なイメージをもって経営を進めることができます。

支援例③「東京ささエール住宅」の登録をサポート

「東京ささエール住宅」とは、住まいを探すのが困難な「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない住宅として貸主が登録した都内の民間賃貸住宅のことです。「住宅確保要配慮者」とは、高齢者や外国人、子育て世帯やLGBTの方などで、貸主は対象を選んで登録することができます。

「東京ささエール住宅」への登録によって、貸主には1戸あたり5万円の報奨金や、家賃を引き下げた場合の差額として毎月最大4万円が支給されます。

さらに、登録住宅の耐震改修に最大250万円/戸、バリアフリー改修・エアコン設置などに最大50万円/戸などの補助があります。賃貸オーナーにとっては、社会貢献をしつつ、空室の解消や資産価値の向上にもつながる制度といえます。

コンシェルジュは、賃貸オーナーに事業を紹介し、各制度の窓口につなぐことが役割となります。

今後のスケジュールは?

「賃貸住宅断熱・再エネ推進コンシェルジュ制度」は、物件の省エネ化に興味のある賃貸オーナーへの周知のため、金融機関と連携することも想定しています。

「省エネ化や耐震化を考えていくべきなのは分かっていても、何から手をつけていいかわからない」

「まずは現状を把握することから始めたいが、どこに相談していいのかわからない」

「国と自治体合わせてどれくらい助成がうけられるか、複雑で調べ切れていない」

…などといった悩みを抱える賃貸オーナーにとっては、公平な立場からアドバイスができるコンシェルジュは良き相談相手になるかもしれません。

今後は、5月中にコンシェルジュとして登録する事業者が出揃い、6月には事業が本格スタートする予定です。都内で1棟以上の賃貸住宅を所有するオーナーは、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事内のデータ、数値などに関する情報は2025年5月21日時点のものです。

取材・文/石垣 光子

ライタープロフィール

石垣 光子(いしがき・みつこ)

情報誌制作会社に10年勤務。学校、住宅、結婚分野の広告ディレクターを経てフリーランスに。ハウスメーカー、リフォーム会社の実例取材・執筆のほか、リノベーションやインテリアに関するコラム、商店街など街おこし関連のパンフレットの編集・執筆を手がけている。

年4回無料で賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」をお届け!